Mi ero ripromesso di evitare cifre e resoconti a proposito di Fucine Mute, tanto limpidi nella loro eloquenza (fino ad un certo punto, vista la manipolazione che, non per nulla, dà luogo a una delle tante insulse espressioni giornalistiche, nella fattispecie il balletto delle cifre) quanto volgari se presi a testimone unico del livello qualitativo cui si dovrebbe tendere. Devo tuttavia smentirmi, poiché quello che vi apprestate a leggere è l’ultimo numero con un archivio a tre cifre: in parole povere, ci apprestiamo a superare la soglia dei mille articoli pubblicati in cinque anni di vita editoriale. Il rilievo statistico in sé può non impressionare, ma una volta eseguito il conteggio sul database che ospita il cuore della rivista devo ammettere di aver reagito con una certa sorpresa. Non certo perché non sapessi, quanto piuttosto nel rendermi definitivamente conto di essere ad un passo (a tre passi, per la precisione) dalla soglia, senza ovviamente contare gli editoriali con i quali saremmo invece al di là del migliaio già da tre mesi, né computando al tempo stesso allegati vari e spesso non meno importanti (gallerie immagini e traduzioni, ad esempio) che non compaiono da sommario o che compaiono come voce associata ad un articolo.

Un bel traguardo, sancito tra l’altro da un ritorno che definirei prepotente, se non trattassimo i temi della rivista con pari dignità, delle arti visive, anche grazie a collaborazioni che arrivano a ridare vigore all’indagine (non solo) cinematografica con interviste e saggi che non fanno mai male.

È bello ritrovare, giustamente in apertura, la firma di Roberto Pasanisi, che attraverso le parole di Pier Paolo Pasolini chiude il cerchio di considerazioni attualissime nei loro trent’anni all’anagrafe editoriale; come dall’altra parte facevano paura, pur nella loro manifesta disonestà intellettuale, le pretese di profezia recentemente rivendicate da Licio Gelli su Repubblica rispetto a cui ho trovato con le riflessioni di Pasanisi il mio personalissimo ed ideale contraltare. Il timore è che riproporre oggi gli Scritti corsari calati nel contesto non solo di modelli di potere già vecchi nella loro posticcia spinta al rinnovamento e alla rottura, ma anche di larghi strati di una società condiscendente per interpretazione estrema del concetto di delega parlamentare, condurrebbe con ogni probabilità a forme di rifiuto. Non già dei propri contenuti profondi, quanto più superficialmente della forma, prima ancora che del dissenso quella della riflessione, poco consona all’adesione ideologica del tutto acritica, e pertanto poco desiderosa di raccogliere spunti, dei giorni nostri. La presa di posizione, come la concessione del consenso, sembra facciano ormai parte degli stessi modelli di consumo cui si attribuisce la detenzione del potere nelle sue nuove forme: non è la direzione del voto ad essere messa in discussione (con tutto che anche il garantismo oggi mi pare ben che strumentalizzato), quanto il dubbio che questo venga esercitato in maniera svilente nei confronti di un qualsiasi ideale di partecipazione democratica.

È bello ritrovare, giustamente in apertura, la firma di Roberto Pasanisi, che attraverso le parole di Pier Paolo Pasolini chiude il cerchio di considerazioni attualissime nei loro trent’anni all’anagrafe editoriale; come dall’altra parte facevano paura, pur nella loro manifesta disonestà intellettuale, le pretese di profezia recentemente rivendicate da Licio Gelli su Repubblica rispetto a cui ho trovato con le riflessioni di Pasanisi il mio personalissimo ed ideale contraltare. Il timore è che riproporre oggi gli Scritti corsari calati nel contesto non solo di modelli di potere già vecchi nella loro posticcia spinta al rinnovamento e alla rottura, ma anche di larghi strati di una società condiscendente per interpretazione estrema del concetto di delega parlamentare, condurrebbe con ogni probabilità a forme di rifiuto. Non già dei propri contenuti profondi, quanto più superficialmente della forma, prima ancora che del dissenso quella della riflessione, poco consona all’adesione ideologica del tutto acritica, e pertanto poco desiderosa di raccogliere spunti, dei giorni nostri. La presa di posizione, come la concessione del consenso, sembra facciano ormai parte degli stessi modelli di consumo cui si attribuisce la detenzione del potere nelle sue nuove forme: non è la direzione del voto ad essere messa in discussione (con tutto che anche il garantismo oggi mi pare ben che strumentalizzato), quanto il dubbio che questo venga esercitato in maniera svilente nei confronti di un qualsiasi ideale di partecipazione democratica.

Piuttosto, ma potrà essere il filtro della residenza estera a non farmi digerire il contesto, vedo Batti e ribatti – gioco di parole credo volto a definire il generico prostituirsi dell’informazione pubblica per generosa ammissione della direzione di rete – e torno con la memoria alle tribune televisive, pacate e purtroppo scomparse, di cui Sgarbi quotidiani era probabilmente l’espressione più moderata. Con la differenza che oggi, riuscendo difficile tirare per i capelli vicende ormai passate per la comodità di tutti, l’approfondimento di RAI1 si cimenta nell’impresa – presa decisamente alla larga, non c’è che dire – di preconizzare una nuova degenerazione mediatica (giustizialista non l’ha detto, ma Mani Pulite era indubbiamente dietro l’angolo) di un caso Tanzi, Cragnotti, e speriamo non di altri per il bene di tutti.

Riassumendo: ieri Tanzi era una brava persona, oggi tutti pronti a metterlo alla gogna, con questa paura che possa inquinare le prove. Cosa c’è da fare, se è lecito chiedere? Un capitale quotato in borsa, quindi una fetta dell’economia nazionale, vanno in fumo insieme agli interessi diretti di chi come altri credeva in questa brava persona al punto di affidarle i propri risparmi, per non parlare di una credibilità compromessa sul piano internazionale: di fronte a chi compie un reato di tale portata dovrei forse ritenermi io in malafede, perché come altri – chi nella mia posizione, chi con un ruolo di maggior rilievo nella vicenda, chi suo malgrado maggiormente coinvolto – ho esercitato il sacrosanto diritto di cambiare idea sull’onestà di una persona? Il risultato è stato addirittura la parziale dissociazione di Vittorio Feltri, noto per l’equilibrio delle proprie posizioni, ospite della trasmissione in collegamento video.

Il problema – non avevo divagato e infatti torniamo a monte – è che chi vorrebbe adottare (o chi si picca di farlo, che è diverso) un’attitudine eticamente meno riprovevole all’utilizzo dei mezzi ma soprattutto delle forme della comunicazione di massa cade nell’annoso tranello di considerare la comunicazione alla stregua del fine perseguito, strumento che esprime le implicazioni di un risultato prima ancora che sussista un’intenzione. E se la comunicazione sociale, nella stessa definizione del proprio ecumenismo (passatemi il termine) o delle proprie finalità di sensibilizzazione, ha in determinate circostanze risolto l’impasse con il risultato di mettere in rilievo le diverse professionalità dei comunicatori di mestiere, tutto ciò che è marketing o comunicazione politica diviene immediata espressione di malafede. E quindi si teme di toccare il fuoco.

Il che è giustificabile e purtroppo ampiamente dimostrato in più di un’occasione: ma che diventa stupido quando il risultato di questa paura della scottatura ideologica è un triciclo, un asinello, il giardino botanico della coalizione, o lo scimiottamento mal riuscito nella rincorsa dell’ultimo minuto (vedi i manifesti di Rutelli 2001).

Come recuperare una forma di comunicazione non plebiscitaria o populista ma al tempo stesso esplicitamente rivolta al proprio destinatario, evitando presupposti snobistici da élite politico-culturale, peraltro poco consoni in un periodo il cui la politica esprime una classe dirigente più che mediocre? Il compito non è dei più semplici, ma non credo che l’ostacolo sia da riscontrare unicamente nella detenzione delle chiavi dell’informazione, per quanto il disequilibrio esista.

Questa è la domanda che rivolgo al prof. Pasanisi, perché in questa stagnazione comunicazionale ci siamo sicuramente scoperti analitici, ma corriamo il rischio che l’analisi rimanga fine a se stessa. E non sia mai che un cerchio che si chiude stia ad esprimere un circolo autoreferenziale.

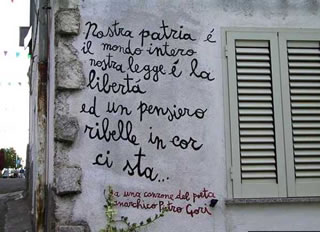

La seconda e la terza immagine sono fotografie dei famosi murales di Orgosolo, in Barbagia.