Il 2004 al cinema si è aperto nel segno de “L’ultimo samurai”. Il successo della pellicola è dovuto molto a Tom Cruise, il divo più gettonato del momento, e un po’ a Edward Zwick, il regista che ha dichiarato un debito di riconoscenza non solo cinematografico ma anche “esistenziale” nei confronti di Akira Kurosawa. E proprio al grande regista giapponese e a due suoi celebri film, “Rashomon” e “I sette samurai”, è dedicato questo studio.

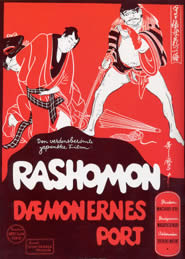

Rashomon

Quel settembre veneziano del 1951 fu memorabile per il cinema giapponese. Era il tempo in cui i due maggiori festival europei, Cannes e Venezia, avevano davvero la forza propulsiva per far conoscere cinematografie lontane e poco conosciute. Successe così che, senza particolari clamori, contro il parere dei produttori e all’insaputa dello stesso regista, sbarcasse in laguna un film di cui si sapeva pochissimo. Ma la buona accoglienza ottenuta alla sua presentazione e, soprattutto, l’inaspettata assegnazione del Leone d’Oro, rivelarono al mondo intero la grande vitalità artistica del Paese del Sol Levante. L’opera in questione si chiamava “Rashomon”, ed era firmata da Akira Kurosawa. Come curiosità va detto che, alcuni anni dopo, commentando quell’ambito riconoscimento Kurosawa esprimesse un piccolo rammarico: “quando ricevetti il Leone d’Oro a Venezia, pensai che sarei stato più felice, e che il riconoscimento avrebbe avuto un maggior significato per me, se fosse stato assegnato ad una della mie opere che avesse mostrato qualcosa del Giappone contemporaneo, così come ”Ladri di biciclette” aveva mostrato l’Italia”. Ma, aldilà di ogni legittima considerazione personale, “Rashomon” è davvero importante perché segna lo sbarco in Occidente di una cinematografia poco visibile ma ricca di talento.

Quel settembre veneziano del 1951 fu memorabile per il cinema giapponese. Era il tempo in cui i due maggiori festival europei, Cannes e Venezia, avevano davvero la forza propulsiva per far conoscere cinematografie lontane e poco conosciute. Successe così che, senza particolari clamori, contro il parere dei produttori e all’insaputa dello stesso regista, sbarcasse in laguna un film di cui si sapeva pochissimo. Ma la buona accoglienza ottenuta alla sua presentazione e, soprattutto, l’inaspettata assegnazione del Leone d’Oro, rivelarono al mondo intero la grande vitalità artistica del Paese del Sol Levante. L’opera in questione si chiamava “Rashomon”, ed era firmata da Akira Kurosawa. Come curiosità va detto che, alcuni anni dopo, commentando quell’ambito riconoscimento Kurosawa esprimesse un piccolo rammarico: “quando ricevetti il Leone d’Oro a Venezia, pensai che sarei stato più felice, e che il riconoscimento avrebbe avuto un maggior significato per me, se fosse stato assegnato ad una della mie opere che avesse mostrato qualcosa del Giappone contemporaneo, così come ”Ladri di biciclette” aveva mostrato l’Italia”. Ma, aldilà di ogni legittima considerazione personale, “Rashomon” è davvero importante perché segna lo sbarco in Occidente di una cinematografia poco visibile ma ricca di talento.

E veniamo al film che è tratto dai racconti “Rashomon” e “Nel bosco”, pubblicati nel 1915 e nel 1921. L’autore Rjunosuke Akutagawa è considerato uno dei massimi scrittori giapponesi e morì suicida nel 1928 a 35 anni. La vicenda è ambientata intorno al 1100. Sotto il porticato di un antico tempio trovano riparo dalla pioggia un prete buddista ed un boscaiolo che hanno assistito ad un processo per l’omicidio di un samurai, ammazzato mentre attraversava il bosco con la moglie. Ai due si aggrega un servo che, incuriosito, si fa raccontare l’accaduto. Al processo come testimoni sono sentiti il bandito, la moglie del samurai e lo stesso samurai morto, tramite il suo spirito evocato da una maga. Ognuno racconta una versione diversa su quanto successo. Alle testimonianze si aggiunge, contraddicendole tutte, quella oculare del boscaiolo. Insomma, dai quattro racconti non viene fuori una verità univoca ed assoluta.

Ma vediamo come lo stesso Kurosawa parla dell’opera: ”L’egoismo è il peccato originario dell’uomo. Gli esseri umani sono incapaci di essere onesti con se stessi, non sanno parlare di se stessi senza abbellirsi. Questo bisogno di manipolare la verità per sentirsi migliori sopravive persino dopo la morte: anche il fantasma del samurai ucciso non può rinunciare a mentire. L’egocentrismo è un difetto che ci portiamo dentro dalla nascita, è il più difficile da estirpare, il film è come una misteriosa pergamena, la pergamena dell’io, che si srotola davanti ai nostri occhi”.

Come detto, il film si aggiudicò nel 1951 il Leone d’Oro, e qualche mese dopo a Hollywood l’Oscar per il miglior film straniero. Nel 1964 fu realizzato un remake, “L’oltraggio”, diretto da Martin Ritt ed interpretato da Paul Newman. Oltre a Kurosawa l’opera lanciò anche uno dei suoi interpreti, Toshiro Mifune, che 10 anni dopo, sempre a Venezia, fu premiato come miglior attore protagonista per un’altra opera del regista giapponese, “La sfida del samurai”.

“Rashomon”, ad oltre 50 anni dalla sua realizzazione, mantiene intatto il suo fascino di opera classica e, nello stesso tempo, modernissima. Tra le tante interpretazioni critiche merita di essere ricordata quella, a carattere filosofico-morale, espressa all’epoca da Piero Gadda Contini: “La verità ultima non è conoscibile dagli uomini, destinati ad aggirarsi tra labili apparenze. Ma malgrado questa precaria loro condizione, il genere umano può meritare fiducia, quando, anche nella relatività della conoscenza, si dimostri capace di slanci disinteressati, di atti di bontà e di amore del prossimo”.

Per la curiosità dei cinefili trascriviamo, desunti dalla copia originale, i dati della versione italiana.

Testo Vinicio Marinucci, direttore del doppiaggio Augusto Galli, bandito Arnoldo Foà, marito Tino Carraro, moglie Gabriella Genta, taglialegna Giorgio Piamonti, prete Francesco Sormano, ladro Nico Pepe, guardia Renato Cominetti.

I sette samurai

A “Rashomon” seguono due film “L’idiota” e “Vivere”, ma è con “I sette samurai” che il nome di Kurosawa ritorna ad essere al centro della ribalta internazionale. Questa è la trama: nel Giappone del XVI secolo una banda di fuorilegge minaccia un villaggio di contadini. Il saggio della comunità, per opporsi alle angherie dei malfattori, propone di ingaggiare dei samurai. Gli agricoltori subiscono molte vessazioni prima di entrare in contatto con il nobile Kambei che si prodiga per trovare altri guerrieri. Kambei riesce così a formare un gruppo di sei samurai di indole diversa ma di schietta nobiltà, a cui si aggrega un settimo combattente di origine contadina. Ogni samurai rappresenta una particolare peculiarità della morale e della tradizione giapponese.

In breve tempo si instaura tra gli impauriti contadini e i loro difensori uno stretto legame e un forte spirito di solidarietà. Presentato alla XV Mostra del cinema di Venezia, il film vinse il Leone d’Argento con la seguente motivazione: “Per la maestria con la quale sono stati rievocati l’antico Giappone e le sue tradizioni in un ampio affresco animato da un gruppo di efficacissimi attori, fra i quali spicca Toshiro Mifune nel personaggio del falso samurai, e da una musica che diventa elemento costitutivo di tutta un’atmosfera.”

Dopo la presentazione veneziana anche il pubblico italiano decretò il successo della pellicola.

Recensendo nel 1955 il film sul mensile “Sipario”, Tullio Kezich parlò di un’opera magistrale con una ammirevole recitazione degli attori. Il critico americano Jay Leyda riconobbe al maestro Kurosawa “una filosofia ispirata al Buddismo zen, una pratica religiosa che aborre l’ossequio all’autorità e al capo, e che dedica ogni azione al compimento di una missione di bene”. Anche Luigi Chiarini, che negli anni ’60 diverrà direttore della mostra del cinema di Venezia, espresse un giudizio molto positivo parlando di “un’opera che riesce a raggiungere a tratti la poesia e nell’insieme a rappresentare quasi con piglio di poema cinematografico questo nucleo importante di una tradizione nazionale. I personaggi sono caratterizzati con maestria e vero sentimento poetico. Il comico più tradizionale si intreccia felicemente con il drammatico. I combattimenti condotti alla brava e con piglio popolaresco arieggiano a tratti le antiche stampe giapponesi. In certi momenti un uso intelligente del rallentatore dà ai gesti quasi l’ampiezza della staticità figurativa, mentre in altri il taglio e il montaggio si fanno arditi in un contrappunto dinamico che non è senza effetto. E qui, forse, che si può notare l’assimilazione di certe esperienze del cinema americano”.

La fama de “I sette Samurai” si estese nel tempo e spinse nel 1960 a realizzare il celebre remake in chiave western “I magnifici sette” diretto da John Sturges ed interpretato, nei ruoli del titolo, da Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Horst Buchholz, Robert Vaughn e Brad Dexter.

Ma sono altri i film che sposano lo spirito dell’opera di Kurosawa. Citiamo soprattutto l’intenso poliziesco di Jean-Pierre Melville “Frank Costello faccia d’angelo” (1967), titolo originale “Le Samurai”, storia di un malinconico sicario quasi senza volontà, “Ronin” (1998) di John Frankenheimer, dal nome dei nobili guerrieri che attraversavano il Giappone senza un padrone, e “Ghost Dog: il codice dei samurai” (1999) di Jim Jarmusch, parabola di un eccentrico killer, ligio alla morale degli antichi samurai.

Epilogo

La nostra rievocazione si ferma qui, ma è doveroso aggiungere che le carriere di Kurosawa e di Mifune continueranno ad essere comuni fino al 1965, anno del film “Barbarossa” (in tutto saranno 16 i film girati assieme). Poi ognuno andrà per la sua strada.

Toshiro Mifune, dopo aver interpretato ben 167 film, morirà a 77 anni il 24 dicembre del 1997.

Kurosawa gli sopravviverà ancora per poco. Quello che veniva soprannominato “Tenno”, vale a dire l’Imperatore, aveva caratterizzato in maniera indelebile il cinema giapponese realizzando, tra il primo film del 1943 “Sanshiro Sugata” e l’ultimo del 1993 “Il compleanno”, complessivamente 31 opere, diverse delle quali assolutamente memorabili. Di ciò fanno fede i tanti riconoscimenti internazionali: Leone d’Oro e Oscar per “Rashomon”, Leone d’Argento per “I sette samurai”, Oscar per “Dersu Uzala”, Palma d’Oro per “Kagemusha”, Leone d’Oro e Oscar alla carriera. Il sei settembre del 1998 Kurosawa ci ha lasciato, ma la sua lezione di stile e di vita ha contagiato tanti autori come Edward Zwick, regista de “L’ultimo samurai”, titolo che lui, ultimo di sei figli di un militare di carriera, avrebbe, forse, accolto con un largo sorriso.