Per quanto formalmente assente dalle pagine di Fucine Mute nei primi anni della sua istituzione in Italia, la Giornata della memoria (v. FM50) faceva già un suo ingresso non ufficiale ma ideale in occasione della presenza a Trieste di Gad Lerner, documentata sul numero 27, che ricordo con piacere anche per il mio primo editoriale su un argomento su cui probabilmente varrebbe la pena ritornare di tanto in tanto.

Per quanto formalmente assente dalle pagine di Fucine Mute nei primi anni della sua istituzione in Italia, la Giornata della memoria (v. FM50) faceva già un suo ingresso non ufficiale ma ideale in occasione della presenza a Trieste di Gad Lerner, documentata sul numero 27, che ricordo con piacere anche per il mio primo editoriale su un argomento su cui probabilmente varrebbe la pena ritornare di tanto in tanto.

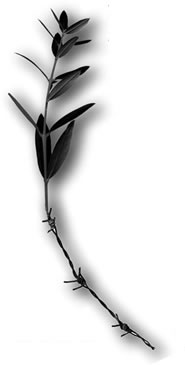

Se la copertina del n. 58 è stata illustrata dall’eloquente “no trespassing” di Quarto Potere, il numero 60 vuole in questo spazio ricordare altri reticolati, di filo spinato e di alta tensione; in mezzo un 59, ossia gli anni che sono passati da quel 27 gennaio in cui le truppe sovietiche varcarono i cancelli di Auschwitz. Lo ricordiamo con questa prima immagine, al cui originale rimando per rendere il giusto merito a chi l’ha prodotta e diffusa.

È abbastanza istruttivo, alla luce dei richiami istituzionali e del comune sentire maturato rispetto alla commemorazione delle vittime, imbattersi invece in punti di vista non certamente inediti, e pur tuttavia inconsueti anche per chi ha fatto proprio il ricordo della Shoah come un valore comune non solo nel principio fondante, ma anche nelle modalità di condivisione della memoria.

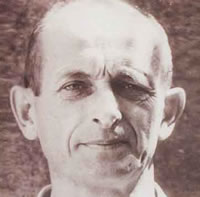

Mi riferisco soprattutto alla prospettiva adottata da parte di chi della memoria dell’Olocausto ha fatto una missione; penso a chi ha unito a tale necessità l’esigenza di riparazione, con un rigore che può spaventare, dei vuoti lasciati da Norimberga cui si affiancò la connivenza di chi fornì riparo, mezzi e possibilità di fuga ai vari Eichmann, Mengele, Priebke.

Mi riferisco soprattutto alla prospettiva adottata da parte di chi della memoria dell’Olocausto ha fatto una missione; penso a chi ha unito a tale necessità l’esigenza di riparazione, con un rigore che può spaventare, dei vuoti lasciati da Norimberga cui si affiancò la connivenza di chi fornì riparo, mezzi e possibilità di fuga ai vari Eichmann, Mengele, Priebke.

“La ricerca dei nazisti è biologicamente al termine”, dichiara Shimon Samuels a Susanna Nirenstein (La Repubblica, 27 gennaio), e torna alla mente la cattura di Erich Priebke, quando non si capiva se avessimo davanti l’uomo anziano o il militare, quando non si poteva certo parlare di perdono (e attenzione, in un’accezione che in questo frangente tutto può essere tranne che quella cattolica) ma dove l’evidenza dei segni del tempo lasciava spazio a qualche dubbio. Fu la stessa comunità ebraica romana, se non erro in visita dall’allora sindaco Rutelli, a rivendicare il diritto ad un risarcimento, limitato già dal fatto di non poter essere riparazione (termine che più sopra ho consapevolmente utilizzato con scarsa cautela), di fronte alla giustizia. E d’altronde, con una semplicità al limite dell’ovvio, Samuels ci sta dicendo che solo il tempo metterà la parola “fine” alla meticolosità dell’indagine.

Al tempo stesso, prospettive poco consuete indicate da Samuels sono quelle che ci pongono nella posizione scomoda di leggere l’Olocausto nei termini dei “nuovi antisemitismi”, avvisandoci inoltre del rischio di ridurre e falsare il fenomeno riconducendolo ad una percezione dello Stato d’Israele alla luce delle azioni del governo Sharon oggi, se non (come appare più probabile, in considerazione della stessa storia politica del nostro Paese) in conseguenza di una presa di posizione ideologicamente radicata nel 1967. Piangere e ricordare i morti da un lato, calarsi nella prospettiva di una rilettura quotidiana dall’altro per dare un senso alla rievocazione; e a questo punto rivolgo agli storici in redazione e tra i lettori l’invito all’approfondimento, e ad ognuno di noi ad andare oltre le poche righe con le quali mi sono permesso, profano in uno spazio inadeguato per dimensione, di far cenno ad una lettura che ho trovato stimolante.

Per contro, proprio in virtù dell’avvicinarsi della fine biologica di una fase in cui anche le vittime superstiti garantiscono una testimonianza di prima mano, può un po’ cinicamente apparire opportuna – mentre a rigor di logica suona invece intempestiva – l’istituzione della Giornata della memoria nel 2000, a cinquantacinque anni di distanza. Forse la necessità di trasmettere il senso storico di una tragedia può legittimamente provenire dall’urgenza dettata da un’ulteriore stagione che volge al termine: anche se viene da domandarsi perché al timore dell’oblio tanto raramente consegua l’invito alla lettura, perché una scuola che si vuole impegnata sul fronte del ricordo della Shoah sia così poco incline allo studio della Storia contemporanea, o perché non si possa decidere di mostrare le testimonianze filmate all’indomani della liberazione, una volta tanto che il compiacimento voyeuristico non troverebbe rifugio.

Se RAI1 – fa piacere una volta tanto non sparare sulla Croce Rossa – propone la sera del 26 un bel dossier, tra i pochi episodi televisivi degni della nostra intelligenza nelle ultimi stagioni, è allarmante il rilievo statistico riportato da Televideo secondo il quale circa un terzo degli italiani ritiene sovradimensionate le cifre relative allo sterminio, laddove il negazionismo tocca all’incirca il 2% della popolazione. Allarmante per me, ma definito incoraggiante (non lo riporto tra virgolette non ricordando il termine esatto) da chi ha riportato i dati; ai miei occhi un 2% non è meno grave di uno 0,1 sul prodotto nazionale rappresentato dal crack Parmalat con conseguente presa per i fondelli di parecchia gente, ed una minoranza non dà mai la cifra esatta della latenza di un fenomeno.

Se RAI1 – fa piacere una volta tanto non sparare sulla Croce Rossa – propone la sera del 26 un bel dossier, tra i pochi episodi televisivi degni della nostra intelligenza nelle ultimi stagioni, è allarmante il rilievo statistico riportato da Televideo secondo il quale circa un terzo degli italiani ritiene sovradimensionate le cifre relative allo sterminio, laddove il negazionismo tocca all’incirca il 2% della popolazione. Allarmante per me, ma definito incoraggiante (non lo riporto tra virgolette non ricordando il termine esatto) da chi ha riportato i dati; ai miei occhi un 2% non è meno grave di uno 0,1 sul prodotto nazionale rappresentato dal crack Parmalat con conseguente presa per i fondelli di parecchia gente, ed una minoranza non dà mai la cifra esatta della latenza di un fenomeno.

Ho idee abbastanza personali sulle possibilità di un’effettiva presa di coscienza del significato storico dell’Olocausto come di tanti fenomeni con cui la silenziosa indifferenza – perché non si dica che non si sapeva – è stata opposta ieri come lo è oggi a diverse accezioni (da quella semplicemente meno opportuna a quella più efferata) della devianza dell’agire umano. Ma è altrettanto vero, ed è giusto che sia, che il 27 gennaio sia il giorno dell’auspicio e della sottoscrizione di un impegno costruttivo e duraturo. Quello che poi mi permetta di dire, un giorno, di essermi sbagliato.