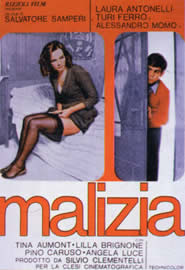

Un titolo: “Malizia”. Un manifesto incisivo: l’immagine di Laura Antonelli che si slaccia con cautela la giarrettiera abbinata all’immagine del ragazzo che spia dalla porta socchiusa. Semplici ingredienti che hanno contribuito all’enorme successo di pubblico di una tra le commedie italiane più note degli anni Settanta. Allora il cinema, anche quello italiano, non attraversava crisi, primeggiava indisturbato sui divertimenti popolari. La televisione aveva un altro sapore, non era onnipresente e soprattutto non promuoveva, come fa oggi, i film in uscita nelle sale. Per questo ai manifesti sparsi nelle strade era affidato il compito di essere quanto mai convincenti, intriganti, nonché efficacemente pubblicitari. I cartellonisti impegnati a riprodurre e a sintetizzare l’essenza del film erano a volte ignoti pittori inconsapevoli di creare un prodotto che sarebbe diventato oggetto di collezione, a volte veri e propri artisti specializzati in ritratti o in grafica pubblicitaria.

Un titolo: “Malizia”. Un manifesto incisivo: l’immagine di Laura Antonelli che si slaccia con cautela la giarrettiera abbinata all’immagine del ragazzo che spia dalla porta socchiusa. Semplici ingredienti che hanno contribuito all’enorme successo di pubblico di una tra le commedie italiane più note degli anni Settanta. Allora il cinema, anche quello italiano, non attraversava crisi, primeggiava indisturbato sui divertimenti popolari. La televisione aveva un altro sapore, non era onnipresente e soprattutto non promuoveva, come fa oggi, i film in uscita nelle sale. Per questo ai manifesti sparsi nelle strade era affidato il compito di essere quanto mai convincenti, intriganti, nonché efficacemente pubblicitari. I cartellonisti impegnati a riprodurre e a sintetizzare l’essenza del film erano a volte ignoti pittori inconsapevoli di creare un prodotto che sarebbe diventato oggetto di collezione, a volte veri e propri artisti specializzati in ritratti o in grafica pubblicitaria.

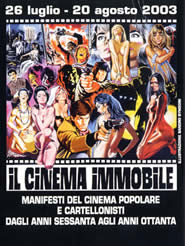

Tra i più attenti collezionisti di questa forma d’arte, direttamente discendente dalla cartellonistica sviluppatasi in Europa a cavallo tra Ottocento e Novecento, c’è il giornalista e critico cinematografico Sergio Naitza, ideatore della mostra “Il Cinema Immobile — Manifesti del cinema popolare e cartellonisti dagli anni Settanta agli anni Ottanta”, già proposta con successo a Cagliari e ora visitabile al Palazzo dei Congressi di Grado e al Castello medievale di Gorizia. Poco meno di mille esemplari di manifesti che illustrano film italiani dell’epoca, pellicole considerate di serie B insieme ai capolavori dei grandi cineasti, ma anche film hollywoodiani immortalati da cartellonisti nostrani per promuoverne l’uscita sul mercato italiano. Riuniti tutti insieme i protagonisti di tante storie ormai entrate nell’immaginario collettivo non solo dei cinefili: Franco e Ciccio, Tomas Milian, Alvaro Vitali, Lando Buzzanca, Giuliano Gemma, Edwige Fenech, Barbara Bouchet, solo per citarne alcuni.

L’esposizione, che resta fruibile fino al 23 agosto, è organizzata da Volpe & Sain Comunicazione e promossa dal Comune e dal GIT di Grado, dalla regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune e dalla Provincia di Gorizia e dalla Fondazione Regionale per lo Spettacolo con il contributo della Banca di Cividale. Nel caso di Grado, oltre al Palazzo dei Congressi, sono coinvolti anche numerosi esercizi pubblici che espongono manifesti e locandine con l’intento di tappezzare l’isola, storicamente molto legata ai cartellonisti dal momento che grandi nomi come Auchentaller, Dudovich e Mattotti hanno negli anni illustrato e promosso la sua immagine. A Gorizia invece trovano spazio i manifesti delle produzioni cinematografiche sceneggiate da Sergio Amidei, al cui nome è intitolato il Premio nazionale di sceneggiatura che si svolge annualmente nella città isontina.

L’esposizione, che resta fruibile fino al 23 agosto, è organizzata da Volpe & Sain Comunicazione e promossa dal Comune e dal GIT di Grado, dalla regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune e dalla Provincia di Gorizia e dalla Fondazione Regionale per lo Spettacolo con il contributo della Banca di Cividale. Nel caso di Grado, oltre al Palazzo dei Congressi, sono coinvolti anche numerosi esercizi pubblici che espongono manifesti e locandine con l’intento di tappezzare l’isola, storicamente molto legata ai cartellonisti dal momento che grandi nomi come Auchentaller, Dudovich e Mattotti hanno negli anni illustrato e promosso la sua immagine. A Gorizia invece trovano spazio i manifesti delle produzioni cinematografiche sceneggiate da Sergio Amidei, al cui nome è intitolato il Premio nazionale di sceneggiatura che si svolge annualmente nella città isontina.

“Il merlo maschio”, “L’insegnante va in collegio”, “Milano calibro 9”. Pellicole che nascevano come prodotti leggeri, senza pretese artistiche, al punto che spesso i cartelloni venivano affidati a più pittori e oggi è difficile attribuire la paternità di un’immagine con precisione. Un cinema popolare, quando non addirittura di serie B, che però a distanza di anni è stato notevolmente rivalutato e in alcuni casi è diventato oggetto di culto. Si potrà anche sorridere ma oggi “Giovannona Coscialunga” è senz’altro più di un film scollacciato: è innanzitutto uno specchio della società italiana degli anni ’70, permeata da una cultura bacchettona che si scontrava con le piccole e grandi rivoluzioni che investivano la famiglia, il sesso e il pensiero corrente. Allo stesso tempo è anche un esempio della fantasia, maliziosa ma anche candida, che trent’anni fa costituiva ancora, a differenza di oggi, un elemento importante e insostituibile dell’immaginario collettivo.

Giocando proprio sulla curiosità pruriginosa degli italiani e sui tabù che lentamente venivano a cadere, molti artisti e pittori dell’epoca realizzavano i manifesti e le locandine che oggi visitiamo nella mostra. è l’esempio del trevigiano Renato Cesaro, litografo, decoratore e pittore, che già negli anni Cinquanta propose, all’entrata di un cinema della sua città, un cartellone di due metri con due donne in costume da bagno: scandalo naturalmente, e conseguente censura. La carriera di Cesaro continuò poi nell’illustrazione cinematografica: la sua arma principale per creare cartelloni vincenti è sempre stata la fantasia, dal momento che i pittori quasi mai vedevano il film prima di disegnare. E così sono nati i manifesti per “C’era una volta in America”, dove i protagonisti appaiono tutti in smoking, per “Gli anni in tasca” di Truffaut, per “Balsamus l’uomo di Satana” di Pupi Avati. Lunga la sua collaborazione con Bertolucci, per cui ha realizzato le immagini pubblicitarie di “L’ultimo imperatore”, “Il tè nel deserto” e “Il piccolo Buddha”. Sylvester Stallone, per il manifesto di “Rambo” gli chiese di smorzare certi tratti eccessivamente da duro. Consapevole che i tempi cambiano, oggi dirige uno studio d’illustrazione dove la sua mano e il computer convivono e collaborano.

Giocando proprio sulla curiosità pruriginosa degli italiani e sui tabù che lentamente venivano a cadere, molti artisti e pittori dell’epoca realizzavano i manifesti e le locandine che oggi visitiamo nella mostra. è l’esempio del trevigiano Renato Cesaro, litografo, decoratore e pittore, che già negli anni Cinquanta propose, all’entrata di un cinema della sua città, un cartellone di due metri con due donne in costume da bagno: scandalo naturalmente, e conseguente censura. La carriera di Cesaro continuò poi nell’illustrazione cinematografica: la sua arma principale per creare cartelloni vincenti è sempre stata la fantasia, dal momento che i pittori quasi mai vedevano il film prima di disegnare. E così sono nati i manifesti per “C’era una volta in America”, dove i protagonisti appaiono tutti in smoking, per “Gli anni in tasca” di Truffaut, per “Balsamus l’uomo di Satana” di Pupi Avati. Lunga la sua collaborazione con Bertolucci, per cui ha realizzato le immagini pubblicitarie di “L’ultimo imperatore”, “Il tè nel deserto” e “Il piccolo Buddha”. Sylvester Stallone, per il manifesto di “Rambo” gli chiese di smorzare certi tratti eccessivamente da duro. Consapevole che i tempi cambiano, oggi dirige uno studio d’illustrazione dove la sua mano e il computer convivono e collaborano.

Popolarissimo allora come oggi il maestro Silvano “Nano” Campeggi di Firenze, autore di più di tremila manifesti cinematografici. Personali e mostre a lui dedicate sono state allestite in tutto il mondo. Ricorda gli anni d’oro di quel cartellonismo come un periodo frenetico in cui la cosa essenziale era avere delle idee e in breve tempo. Dopo la guerra, quando già illustrava libri e giornali, iniziò la sua avventura col cinema che si concretizzò in una collaborazione trentennale con la MGM: suoi sono i manifesti per l’edizione italiana di “Casablanca”, “Via col vento”, “Madame Bovary”, “Vincitori e vinti”. Per il film di Laurence Olivier “Il principe e la ballerina” i dirigenti della MGM gli commissionarono un grande ritratto del mito per eccellenza, Marilyn Monroe. Campeggi fu addirittura mandato a Hollywwod per ritrarre Marilyn, che ricorda “fasciata in un bianco abito aderentissimo. Mi concesse un’ora di posa: gentile, chiacchierona, eccitante. Ricordo che impostai un suo manifesto mettendo solo i suoi occhi, il naso e la bocca su uno sfondo bianco: ma bastava lei a creare un’atmosfera.”

A Sandro Symeoni (autore dell’illustrazione usata per la mostra e il catalogo “Il Cinema Immobile”) si deve un importante cambiamento di stile, il passaggio dal figurativo all’astrattismo. Per il manifesto de “I racconti di Canterbury” di Pasolini, ad esempio, riprodusse una vetrata gotica. E la sua media era di centocinquanta locandine all’anno. Grande soddisfazione gli venne dall’immagine realizzata per il film “La donna che visse due volte” che fu utilizzata per la promozione non solo in Italia ma su tutti i mercati internazionali. “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone gli creò qualche problema dal momento che trovava impossibile rendere un western senza disegnare cavalli. Anni dopo Andy Warhol rimase così colpito dal suo manifesto per il film “Trash” da chiedere al produttore italiano Grimaldi il permesso di firmarlo… cosa che non avvenne. Symeoni ricorda tutta la sua produzione con lo stesso affetto: le pellicole di serie B come “La morte cammina con i tacchi alti” e “Alice nel paese delle pornomeraviglie” e capolavori come “La dolce vita”, il cui manifesto è stato venduto a dieci mila dollari.

A Sandro Symeoni (autore dell’illustrazione usata per la mostra e il catalogo “Il Cinema Immobile”) si deve un importante cambiamento di stile, il passaggio dal figurativo all’astrattismo. Per il manifesto de “I racconti di Canterbury” di Pasolini, ad esempio, riprodusse una vetrata gotica. E la sua media era di centocinquanta locandine all’anno. Grande soddisfazione gli venne dall’immagine realizzata per il film “La donna che visse due volte” che fu utilizzata per la promozione non solo in Italia ma su tutti i mercati internazionali. “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone gli creò qualche problema dal momento che trovava impossibile rendere un western senza disegnare cavalli. Anni dopo Andy Warhol rimase così colpito dal suo manifesto per il film “Trash” da chiedere al produttore italiano Grimaldi il permesso di firmarlo… cosa che non avvenne. Symeoni ricorda tutta la sua produzione con lo stesso affetto: le pellicole di serie B come “La morte cammina con i tacchi alti” e “Alice nel paese delle pornomeraviglie” e capolavori come “La dolce vita”, il cui manifesto è stato venduto a dieci mila dollari.

Altri grandi artisti i fratelli Nistri: Lorenzo, che rileva la differenza tra lavorare per un film popolare e un film d’autore. Per il primo genere ciò che contava era la fantasia, niente pressioni, l’unico obbligo era inserire i protagonisti ma senza ridurre la creatività del pittore. Con le pellicole d’autore invece bisognava mediare tra il produttore, l’ufficio stampa e naturalmente il regista. Nistri era apprezzatissimo da Germi e da Visconti, per cui realizzò l’immagine di “La caduta degli dei”, “Ludwig” e “Gruppo di famiglia in un interno” e che richiedeva sempre i suoi bozzetti. Più difficile scontrarsi con un direttore commerciale superstizioso che rifiutava il nero e il viola quando magari il cartellonista aveva deciso di puntare sul contrasto dei colori. Il fratello Giuliano, noto caricaturista e pittore, realizzò i manifesti per grandi successi: “La strada”, “My Fair Lady”, “Matrimonio all’italiana” e puntualizza che la locandina per il film minore spesso era più attraente di quella per il capolavoro. “Non essendoci grandi attori potevamo lavorare in maniera più disinvolta, più liberi pittoricamente, con risultati spesso migliori. Occorreva sempre avere una capacità di sintesi figurativa… dare un impatto compositivo e cromatico da destare interesse”.

Indimenticabile poi il grande Enrico De Seta, non solo pittore e cartellonista per il cinema ma anche redattore di un quotidiano a soli diciassette anni. Il suo rammarico è la scarsa considerazione di cui godeva allora questo lavoro: avere a che fare con committenti rozzi e impreparati, incapaci di interpretare l’arte, era frustrante e deprimente. Malgrado i forti guadagni, dovuti, nel suo caso, specialmente a commedie italiane, come “L’arte di arrangiarsi”, che è già di per sé una geniale rappresentazione della confusione sociale e politica nel nostro paese, “Il medico della mutua”, “Filumena Marturano” e “I vitelloni”. Con gli anni sopravviene una caduta di gusto, il desiderio di realismo porta i produttori a preferire il collage fotografico, a ciò si aggiunga l’alto costo delle affissioni e il tramonto del manifesto è segnato. Oggi non resta, per De Seta, che pubblicare libri e allestire mostre con un gran senso di nostalgia.

Indimenticabile poi il grande Enrico De Seta, non solo pittore e cartellonista per il cinema ma anche redattore di un quotidiano a soli diciassette anni. Il suo rammarico è la scarsa considerazione di cui godeva allora questo lavoro: avere a che fare con committenti rozzi e impreparati, incapaci di interpretare l’arte, era frustrante e deprimente. Malgrado i forti guadagni, dovuti, nel suo caso, specialmente a commedie italiane, come “L’arte di arrangiarsi”, che è già di per sé una geniale rappresentazione della confusione sociale e politica nel nostro paese, “Il medico della mutua”, “Filumena Marturano” e “I vitelloni”. Con gli anni sopravviene una caduta di gusto, il desiderio di realismo porta i produttori a preferire il collage fotografico, a ciò si aggiunga l’alto costo delle affissioni e il tramonto del manifesto è segnato. Oggi non resta, per De Seta, che pubblicare libri e allestire mostre con un gran senso di nostalgia.

Gli anni Ottanta hanno visto sparire il mestiere di cartellonista: il cinema è stato soppiantato dalla televisione ( e dalla concorrenza delle emittenti private soprattutto) e il gusto degli italiani è cambiato. Nella necessità di risparmiare su un film, a rimetterci è chiaramente la locandina. Anche Ermanno Iaia, autore dei manifesti per “La grande guerra”, “Sedotta e abbandonata” e “Il conformista”, nota ormai la mancanza di un cambio generazionale per cui tra maestri e giovani non c’è più il passaggio di consegne. “Oggi sono tutti grafici, illustratori, pubblicitari e altro, ma nessuno è pittore, nessuno pensa al cinema”. Fa riflettere il fatto che all’Istituto Europeo di Design di Roma sia stato recentemente tolto il corso di cartellonismo cinematografico. Dopotutto la crisi del cinema sembra terminata e anche la produzione nostrana è tornata a livelli più che positivi nelle ultime stagioni. Sarebbe bello che questo nuovo corso desse linfa all’arte grafica e pittorica dei manifesti, facendo risorgere la voglia d’investire anche sulle locandine. Si assisterebbe nuovamente alla comparsa di collezionisti e feticisti delle immagini illustrative e il cinema tornerebbe ad essere un po’ più magico.