Capita che la vita ti venga improvvisamente a noia. Giungi ad un binario morto, convinto che il sociale sia talmente schiacciato dalla volontà dei potenti da non permettere alcun tipo di reazione.

Capita che la vita ti venga improvvisamente a noia. Giungi ad un binario morto, convinto che il sociale sia talmente schiacciato dalla volontà dei potenti da non permettere alcun tipo di reazione.

Giorgio Gaber, un artista come probabilmente non ne avremo più, quel binario morto lo conosceva molto bene: fu il suo approdo degli ultimi anni, quando la malattia lo stava vincendo.

Il percorso della sua carriera sta tra due estremi solo apparentemente inconciliabili: “Non arrossire” (1960), una tra le più belle (e minimaliste) canzoni italiane mai scritte, e il durissimo epitaffio “Io non mi sento italiano” (2002), che uscirà postumo suscitando il prevedibile, coccodrillesco coro di unanimi consensi.

In mezzo a siffatti estremi, ci sono quarant’anni di una carriera per certi versi irripetibile, votata alla conoscenza ed alla disamina del singolo, dell’individuo qualunque continuamente a confronto con le vette dei Pochi che comandano.

Scenario uno: la nuova babele del rock’n’roll italico si chiama Milano, ancora fresca di dopoguerra e ancora non accortasi della trappola interna del Boom.

La capitale meneghina degli “importatori italici” di nuovi suoni vede tra gli agguerriti Adriano Celentano, Dario Fo, Enzo Jannacci, Nanni Svampa, forse troppo giovani e confusi, comunque presenti.

Tra di loro c’è Giorgio Gaber dalle origini triestine, indeciso tra il graffio (“Una fetta di limone”, condivisa con lo stralunato, geniale Enzo Jannacci) e la melodia italiana dal respiro ampio (“Porta Romana”, un diamante d’amore per la città del Duomo), tra l’analisi-cronistoria dei luoghi e dei personaggi (“La Ballata del Cerutti”, “Trani a go-go”, “Barbera e champagne”). Fulcro creativo , per questi personaggi destinati a chiara fama, è il locale “Santa Tecla”, a due passi dal Duomo.

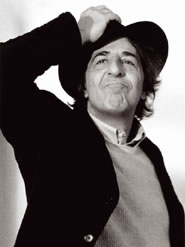

L’originalità della proposta, unita alla simpatia istintiva che suscita il personaggio, sempre un po’ impacciato sotto la luce dei riflettori, sempre vestito di nero, contribuiscono a far finire sulle pagine dei giornali un individuo “normale”.

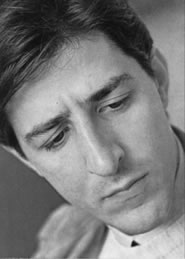

Gentile, indiscutibilmente timido, allergico alle coordinate stritolanti dell’apparire, Giorgio Gaber attraversa gli Anni Sessanta nella doppia veste di autore e cantautore, ma quasi non credendoci, modestamente, mentre attorno a lui già si sprecano le belle parole, i consensi, la considerazione che “uno come lui” comunque fa opinione, anche se creatura aliena, imperscrutabile.

Gentile, indiscutibilmente timido, allergico alle coordinate stritolanti dell’apparire, Giorgio Gaber attraversa gli Anni Sessanta nella doppia veste di autore e cantautore, ma quasi non credendoci, modestamente, mentre attorno a lui già si sprecano le belle parole, i consensi, la considerazione che “uno come lui” comunque fa opinione, anche se creatura aliena, imperscrutabile.

Gli “speciali” a ridosso della sua scomparsa ce lo riconsegnano al fianco di Mina in una memorabile puntata di “Studio Uno”, dove tiene testa alla Tigre di Cremona con il suo talento surreale, con le sue battute intinte nel sociale, anche se poi tutto si conclude con una jam-session di quelle da trascrivere negli annali.

Ombretta Colli, moglie devota di Gaber e a sua volta attrice di televisione, cinema, teatro (fu deliziosa, per esempio, accanto a Giorgio Albertazzi ne “L’angelo dell’informazione” di Alberto Moravia), nonché cantante dal repertorio originale, ricorda bene il momento in cui suo marito disse “stop”.

Fu per la famiglia un momento di perplessità, di dubbio: Giorgio Gaber chiudeva gli Anni Sessanta da vincitore, anche economico, di una partita difficile: proporsi senza infingimenti, anche nell’alveo RAI dei lustrini e delle Canzonissime, in mezzo a tanto superfluo e a tanti effimeri eroi di un’estate.

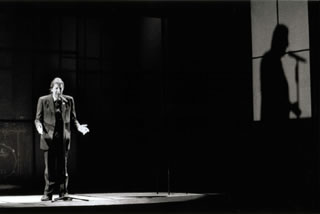

Il “nuovo” Gaber (e qui inizia lo Scenario due) gettava alle ortiche tutto questo, per affrontare a testa alta la seconda vita artistica: basta collaborazioni con i mezzi televisivi, basta “canzonette” (Sono solo canzonette, minimizzava Edoardo Bennato, eppure quanto è difficile fare anche quelle, quanto è difficile essere “semplici”…), in buona sostanza basta con il commerciale tout- court. D’ora in avanti la parola d’ordine è TEATRO CANZONE, un genere che in Italia hanno inventato in due: Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

Nascono così spettacoli teatrali articolati e controversi come “Polli d’allevamento”, “Dialogo tra un impiegato ed un non so”, “Fare finta di essere sani”, “Anche per oggi non si vola”, “Il Grigio”, “Un’idiozia conquistata a fatica”.

Nel perimetro cronologico di due ore, Giorgio Gaber attraversa i mali d’Italia spiegandoci la malversazione dei potenti e la stupidità di chi ai potenti concede legittimità, in un orrido girone dantesco che non prevede né vinti né vincitori.

Non gli capitò mai, come ai fraterni amici Dario Fo e Franca Rame, di essere buttati fuori a calci in culo dalla RAI per una frase troppo sincera, o di essere fischiato, o di essere deriso per l’ostinata fede politica di Sinistra.

No, Gaber non suscitava questo tipo di reazioni, forse perché la sua poetica amara e disillusa si affrancava dai toni urlati, dalle prese di posizione a gola spiegata: e questo faceva ancora più effetto.

Di quella ricca produzione teatrale, come si sa, non esistevano resoconti discografici per esplicito desiderio del suo autore, che voleva teatro e musica legati da un connubio “vivente” solo sul palcoscenico.

Solo negli Anni Novanta uscirono in versione CD alcuni dei suoi spettacoli più incisivi, quelli che misero d’accordo anche i critici teatrali più severi.

Peculiarità non di poco conto, Giorgio Gaber nella sua opera di analisi spesso straziante per autenticità, non lasciava fuori dal mucchio neppure quelli della sua parrocchia politica, anzi (“Destra e Sinistra”, una delle sue ultime canzoni, traduceva in ferocissima satira la tendenza tutta italiana agli schieramenti, agli intruppamenti, spesso insensati).

Forse però, sta nelle ballate più divertenti, più comicamente spassose, la chiave di lettura più comprensibile del repertorio gaberiano: in primis, naturalmente, la straordinaria “Lo Shampoo”).

Scenario terzo: gli ultimi dieci anni sono quelli del riacutizzarsi di una malattia, la poliomielite, che colpì l’artista milanese per la prima volta da ragazzo, tra l’altro impedendogli l’uso parziale del braccio destro.

Sono gli anni più amari e disillusi, che portano Gaber ad allontanarsi con grande sacrificio personale dai palcoscenici italiani, che avevano sempre registrato il “tutto esaurito” durante le bellissime serate del “Signor G”.

Nelle ultime apparizioni pubbliche (arrivò anche, debilitato, sul palcoscenico del Politeama Rossetti nel 1998, immune però la sua carica satirica, genuinamente al vetriolo) l’artista ribadiva il suo progressivo allontanamento dalle idee della massa, il suo schifo per il putridume del tubo catodico, la spaventosa, sproporzionata, dilagante forza della politica del sopruso e dell’arroganza, ed in mezzo Mani Pulite, i misteri irrisolti, i soliti noti a dirigere l’orchestra.

Persino Milano, la sua Milano della “Porta Romana Bella” che ancora commuove i meneghini da generazioni, non era più la stessa, inghiottita dal traffico e dal cemento.

Inutile negare tra le cause di cotanta amarezza anche i sarcasmi e le stupide, ottuse derisioni che dovette subire per l’appartenenza di sua moglie Ombretta Colli nelle schiere di Forza Italia: ci fu chi gli voltò le spalle da un giorno all’altro, come se fosse colpa sua, come se lui avesse potuto impedire alla compagna di una vita di decidere autonomamente.

La luce, in questi anni lividi ed ingrigiti, stava nella figlia Dalia, nel “buen retiro” in quel di Lucca dove ritrovava la forza fisica e l’entusiasmo morale per farsi ancora una bella partita a scopa nella trattoria del paese.

Alle stampe, perché in molti lo spinsero, in molti glielo chiesero forse anche a mani giunte, consegnò due dischi, salutati come un clamoroso ritorno al mondo del vinile su cui sembrava aver posato la pietra tombale.

“La mia generazione ha perso”, uscito nel 2000 e gratificato da un enorme flusso di immediate vendite, non mancò di sollevare strali e contumelie, alle quali Gaber rispose con il consueto silenzio stile Oxford.

Adriano Celentano, uno degli amici d’infanzia, lo convinse a tornare davanti alle telecamere nella sua trasmissione “100 Milioni di C… ate”, e fu l’epitaffio televisivo anche se quei pochi minuti sullo schermo, da antologia (con loro pure Dario Fo ed Antonio Albanese) in qualche maniera suggellano la fine di un’epoca.

Infine, e potrebbe essere il poco dignitoso fondale dello Scenario quarto, ecco la fine, nascosta al pubblico fino all’ultimo: la malattia vince il round finale mentre l’industria discografica rifinisce le lacche dell’album-testamento “Io non mi sento italiano”, a dir poco un capolavoro, dove la disperazione dell’individuo normale conserva ancora un margine, flebile, di speranza, perché da qualche parte bisogna pure ricominciare, perché arrivati al fondo bisogna cominciare a scavare.

Gaber non invoca e non cerca più, nel suo ultimo disco che mentre scriviamo sta toccando il giro di boa del mezzo milione di copie vendute, la luce in fondo al tunnel, ma si preoccupa dei figli, della generazione più fresca ed indifesa, che non ha ancora le sovrastrutture per difendersi dalla marea dilagante di volgarità e violenza, di brutta letteratura e cultura e Brutta Vita.

In una sorta di lettera aperta al Presidente della Repubblica, nella canzone che dà il titolo al disco, si accorge di dover precisare “Io non mi sento italiano, ma purtroppo o per fortuna lo sono”.

Dopo la sua morte, come accadde per altri “scomodi” come Vittorio Gassman o Carmelo Bene, è fluito indisturbato e letale un corso allucinante di stupide ovvietà sul conto di un cantautore che inorridiva di fronte alla retorica.

Si sono dimenticati, tutti, di averlo attaccato e mortificato, e si sono sprecati i titoloni a quattro colonne, come pare indispensabile fare all’ombra del Bel paese.

Forse l’unica attendibile versione dei fatti appartiene a Mario Luzzato Fegiz, critico musicale e non tenera “volpe” del settore, che ha rimarcato soprattutto la bellissima poesia delle ultime canzoni di Gaber, il suo ritorno ad una scrittura semplice ed essenziale (ebbene sì, nell’ultimo disco ci sono pure delle “semplici canzoni d’amore”…).

Nella sua lunga carriera artistica Giorgio Gaber ha fatto tanto e bene, per la disastrosa industria discografica italiana.

Si è apertamente opposto alla censura, ha criticato il poco rispetto con cui l’artista viene trattato dall’ingranaggio e dal marketing proto-musicale, si è infine battuto per la libertà d’espressione nel senso più ampio del termine.

Enzo Jannacci, ospite del quotidiano salotto televisivo di Maurizio Costanzo, si è commosso ricordando i tempi adolescenziali in cui lui e Giorgio Gaber si ritrovavano in cantina ad ascoltare le ultime novità rock “importate” da oltreoceano.

Non ho un’opinione precisa a proposito dell’idea che la generazione di Gaber ha perso: senz’altro noi abbiamo perso per sempre lui, e che questa sincera voce del dissenso taccia è spietato regalo dei tempi.