Corrado Premuda (CP): Parliamo di antropologia e degli sciamani insieme a Clelia Fiano, che è autrice di un saggio, pubblicato qualche mese fa da “L’Autore Libri” di Firenze, il cui titolo è “Axis Mundi — L’Occidente razionale e le culture dell’estasi”. Come definiresti questo libro se dovessi brevemente descriverlo? Come un saggio, come un libro, come uno studio…

Corrado Premuda (CP): Parliamo di antropologia e degli sciamani insieme a Clelia Fiano, che è autrice di un saggio, pubblicato qualche mese fa da “L’Autore Libri” di Firenze, il cui titolo è “Axis Mundi — L’Occidente razionale e le culture dell’estasi”. Come definiresti questo libro se dovessi brevemente descriverlo? Come un saggio, come un libro, come uno studio…

Clelia Fiano (CF): “Axis Mundi” io lo definirei un saggio, più che uno studio, proprio perché parte dalla volontà di cercare di riflettere senza dare dei punti di riferimento definitivi, su appunto “chi è lo sciamano”, “cos’è il mondo degli sciamani”, e poi porre degli spunti di riflessione, per cercare di rivisitare in qualche modo quelli che sono i punti di riferimento sui quali si è costruita la civiltà occidentale. Quindi, ecco, in qualche modo è un saggio sullo sciamanesimo.

CP: Per te avvicinarsi al mondo dello sciamanesimo è stato difficile? Hai dovuto in qualche modo abbandonare dei preconcetti che appartengono al pensiero occidentale? è stato difficile addentrarsi in questo mondo sciamanico?

CF: Proprio perché appunto il saggio propone una rivisitazione di quelli che sono i nostri punti di riferimento cardine, io come figlia dell’occidente, inserita in un contesto dove comunque la razionalità è stata utilizzata non più come strumento, ma come la natura stessa dell’uomo, ho dovuto rivedere alcuni concetti forti, alcuni concetti chiave con i quali avevo cercato di orientarmi nel mondo, prima di tutto il concetto di “normalità”, proprio perché lo sciamano si differenzia dagli altri messi del sacro in quanto compie le tecniche dell’estasi e quindi può aprire nuovi scenari rispetto al concetto di stato alterato di coscienza, e ho potuto riflettere proprio sui concetti di normalità psichica e sociale. Oltre al concetto di normalità ho dovuto rivedere il concetto di verità, sempre di più consolidante dal punto di vista occidentale, perché — nonostante ci sia stato comunque un secolo di pensatori che hanno voluto rivedere il concetto di verità — il sapere diffuso tuttora si ancora al concetto di verità positivista, quindi è stato proprio un superare questi scogli e cercare di riflettere in modo diverso sui concetti di normalità, verità e tanti altri.

CP: Nel documentarti per scrivere il libro, c’è stata qualche lettura particolare che ti ha colpito?

CF: Sì, diciamo che se volessimo usare un termine per restare nell’argomento dello sciamanesimo, i due maestri che in qualche modo mi hanno permesso di scardinare questi punti di riferimento sono stati sicuramente Mircea Eliade (Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, F.lli Bocca, Roma Milano 1954, ndr), che è uno storico delle religioni che appunto si è occupato di sciamanesimo, e rimane — per quanto riguarda la letteratura sciamanica — uno dei più forti, anche se dei più discussi; dall’altra parte, per quanto riguarda l’approccio al modo di essere dello sciamano, indubbiamente sono stati i testi di Jung, utta la psicologia junghiana, il concetto di simbolo, di archetipo. Ecco, questi due potrei definirli i maestri del mio viaggio iniziatico attraverso il mondo dello sciamanesimo e delle popolazioni primitive, ma anche delle grandi civiltà che caratterizzano la storia umana. Perché in qualche modo lo studio dello sciamanesimo è un viaggio, no? Mi piace definirlo così, proprio perché propone una rivisitazione e un approfondimento continuo e costante, io ovviamente sono al primo chilometro di questo viaggio, però è un viaggio verso il modi di vedere delle popolazioni primitive, e verso il modo di vivere nel mondo di molte civiltà, delle grandi civiltà della storia umana.

CP: Secondo te ci sono dei punti di contatto tra il pensiero occidentale — anche contemporaneo — e il mondo sciamanico, oppure no?

CF: Sicuramente ci sono e potrei dire che, se noi consideriamo ad esempio il movimento della new age, che ha caratterizzato l’ultimo decennio, in qualche modo si avverte l’esigenza di una fetta del mondo occidentale di recuperare un contatto con il sacro. Ovviamente nel mondo occidentale la tendenza poi si fa moda e tutto viene commercializzato, però c’è la necessità di questo recupero: adesso siamo nella fase della ricerca di surrogati in altre culture, mi vengono in mente i mercatini new age, e tutti quegli oggetti africani di cui appunto noi comunque siamo circondati, che sono in qualche modo un espressione, un’oggettivazione di questa necessità di recuperare qualche cosa che noi abbiamo perduto nella nostra corsa verso il progresso.

CP: Secondo te non è un po’ facile, non è un po’ troppo facile per gli occidentali questo dedicarsi appunto a mode esotiche piuttosto che riavvicinarsi magari a tradizioni religiose o spirituali proprie? Non ti sembra una scappatoia?

CF: Sicuramente è una scappatoia più semplice, anche più veloce, e più commercializzabile, però può permettere in qualche modo di far percepire quest’esigenza. Speriamo che sia un periodo di transizione, e che inevitabilmente la civiltà occidentale possa in qualche modo recuperare questa componente irrazionale che comunque ha perso proprio perché — come dicevo anche prima — ha fatto della ragione non più lo strumento, ma il mezzo stesso. Questo recupero forse è possibile per le nuove generazioni, e se consideriamo ad esempio il nuovo approccio ai nuovi mezzi di comunicazione, quindi l’utilizzo dei multimedia, che comunque propongono logiche circolari, pensiamo agli ipertesti o alla possibilità di navigare in internet, quindi si potrà un po’ scardinare quella che è stata la logica lineare che ha creato questa mancanza di visione dell’altra parte, e quindi un recupero della logica circolare attraverso questi nuovi strumenti, che, nonostante siano stati costruiti proprio dall’uomo, possono a loro volta incidere sul modo di pensare dell’uomo stesso, forse in futuro faciliteranno una visione più ampia della realtà.

CP: Per tornare ancora un attimo al tuo libro, ci vuoi spiegare il significato del titolo?

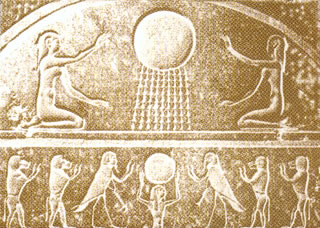

CF: “Axis Mundi” è un’immagine, “l’asse del mondo” appunto: in molti rituali sciamanici, e presso alcune popolazioni primitive dove non necessariamente c’è lo sciamano, o presso molte civiltà antiche, l’asse del mondo vuole rappresentare la concezione del cosmo; c’è la credenza che l’universo sia costituito da tre livelli, cielo, terra e inferi, collegati appunto dall’asse del mondo, infatti gli sciamani in molti rituali utilizzano degli oggetti che simboleggiano questo. In qualche modo l’asse del mondo può essere inteso in senso ampio come la capacità dell’essere umano di andare oltre i limiti di quello che è il mondo tangibile, cosa che per noi diventa sempre più difficile, proprio per il discorso della razionalità che facevo prima, ovvero la difficoltà di vedere altre cose che non rientrano nella logica appunto razionale, ma per il mondo primitivo, arcaico, sciamanico, la possibilità di vivere altre esperienze, che vanno al di là del microcosmo, dove il microcosmo stesso è la rappresentazione di un mondo del possibile, ma anche dell’irrazionale, degli spiriti, la possibilità di varcare le soglie del mondo del cielo e degli inferi esiste.

CF: “Axis Mundi” è un’immagine, “l’asse del mondo” appunto: in molti rituali sciamanici, e presso alcune popolazioni primitive dove non necessariamente c’è lo sciamano, o presso molte civiltà antiche, l’asse del mondo vuole rappresentare la concezione del cosmo; c’è la credenza che l’universo sia costituito da tre livelli, cielo, terra e inferi, collegati appunto dall’asse del mondo, infatti gli sciamani in molti rituali utilizzano degli oggetti che simboleggiano questo. In qualche modo l’asse del mondo può essere inteso in senso ampio come la capacità dell’essere umano di andare oltre i limiti di quello che è il mondo tangibile, cosa che per noi diventa sempre più difficile, proprio per il discorso della razionalità che facevo prima, ovvero la difficoltà di vedere altre cose che non rientrano nella logica appunto razionale, ma per il mondo primitivo, arcaico, sciamanico, la possibilità di vivere altre esperienze, che vanno al di là del microcosmo, dove il microcosmo stesso è la rappresentazione di un mondo del possibile, ma anche dell’irrazionale, degli spiriti, la possibilità di varcare le soglie del mondo del cielo e degli inferi esiste.

CP: Ti faccio un’ultima domanda. Ti stai dedicando ad una nuova ricerca, ad un nuovo argomento per una futura pubblicazione?

CF: Sì, sto cercando di approfondire il legame che c’è tra l’esperienza dell’estasi dello sciamano durante i rituali, e gli stati alterati di coscienza, prevalentemente sto cercando di approfondire gli studi sulla schizofrenia, ovviamente secondo una prospettiva interdisciplinare, perché il punto di partenza è quello filosofico-antropologico, ma inevitabilmente bisogna toccare alcune tematiche psicologiche, storiche e sociali, e anche quelle delle scienze più “difficili”, quelle “perfette”, come vengono definite, anche se su questo bisognerebbe aprire una nuova parentesi epistemologica.