Il periodo di chiusura di un numero è fisiologicamente un parametro di valutazione – appena prima della prova del fuoco della messa on-line – dello sforzo compiuto nell’illusorio tentativo di uscire puntuali, e soprattutto (questo sì, corrisposto) nel pianificare un’uscita senza pezzi deboli, rincalzi e ordini di sommario dettati dal tasso qualitativo generale. Al quale è stata invece impressa, senza ricorrere a false modestie di sorta, una svolta con forse pochi riscontri nell’arco di quasi quattro anni di vita di Fucine Mute, con particolare riferimento agli ultimi due-tre numeri, grazie a congiunture favorevoli cui si aggiungono con ogni probabilità le rinnovate motivazioni seguite alla costituzione della nuova identità associativa.

Tra l’impaginazione e la correzione delle bozze, tra l’acquisizione dei video e il lavoro di ricerca iconografica, prende forma, tassello dopo tassello, l’individualità di un sommario coerente, sulla base di un lavoro che diviene sempre più di gruppo, da quanti siamo coinvolti di fronte ai monitor di giorno e, per qualcuno, anche a notte inoltrata, con buona pace di fidanzate ed animali domestici (nessuna volontà di associazione, tengo a precisare).

Questa piccola introduzione deriva probabilmente dalla ricchezza del numero 41 che vi apprestate a leggere, e di cui vado piuttosto orgoglioso; il passato editoriale anticipava il “quasi-speciale” di questo mese, con una sezione poetica suddivisa tra il Premio Montale (quest’anno a Gubbio) e la tre giorni milanese che ha inaugurato il “Portale poetico” di Paolo Cervi Kervischer. Ritratti appena accennati, la memoria degli incontri che sfuma nella levità dell’acquerello, forme semilibere che si ricongiungono nella riconoscibilità di un volto, e per chi vuole di un rapporto tra pittore e poeta che cogliamo fugacemente, quasi lo potessimo afferrare per un istante. Quadri da leggere, forse da ascoltare. Come l’Izet Sarajlic che potete cogliere qui sotto.

E al tempo stesso ci immergiamo in suoni inusitati, in prosodie evocative, in vocaboli dall’eco lontana, di idioletti dimenticati. O, se non mi lasciate scampo e non mi concedete attenuanti, di dizionari poco frequentati da tempo.

E al tempo stesso ci immergiamo in suoni inusitati, in prosodie evocative, in vocaboli dall’eco lontana, di idioletti dimenticati. O, se non mi lasciate scampo e non mi concedete attenuanti, di dizionari poco frequentati da tempo.

Altro non dico, è giusto che io lasci a Christian ciò che non ho saputo o che non ho potuto o che non ho voluto scrivere (Cristina Sparagana, Despedida (A “Condesa”), in 7 poeti del Premio Montale, Crocetti Editore, Milano, 2002).

Mi permetto solo una divagazione sul tema, poiché la domanda che ricorre lungo la sessione di Milano – l’unica che si doveva e si poteva rivolgere indistintamente – riguarda il rapporto fra arte e poesia, includendo nel sistema di relazioni anche la Grande Rete (che, perdonerete l’inciso, si è in questi giorni scoperta orfana di Gene Kan, uno tra gli sviluppatori di Gnutella); ebbene, in questo caso i poeti o diventano timidi, o fingono vaghezza. O semplicemente si trovano in difficoltà nel tentativo di sintetizzare un pensiero che scomoda meccanismi acquisiti, eppure difficilmente omogeneizzabili, e al contempo legati a più mandate nella complessità di un frame in perenne sviluppo e riconsiderazione, come è proprio della ricerca artistica.

Ma è doveroso chiedere, raccogliere i barlumi di un’illuminazione che non può che manifestarsi a sprazzi, immagino nell’ipotizzabile imbarazzo dettato dall’accomunare due mezzi in teoria tanto distanti; un confronto in cui spesso Internet esce eviscerata delle valenze espressive più profonde, mero strumento, e forse non a torto, prima di tutto il resto.Ha 88 anni il Mario Luzi (“Amici e nemici, così ho vissuto il mio secolo tumultuoso”, a cura di Laura Lilli, La Repubblica, 26 maggio 2002) che vede in futuro un artista “operatore della macchina”, non si esclude all’ombra del diritto di replica (nel senso di copia, di calco, ma al giorno d’oggi è più opportuno parlare di “rimaneggiamento” per i più pessimisti, e di “intervento” per chi prima guarda e poi valuta) che sembra pervadere il possibile passaggio di mano, il passaparola dell’informazione e della creazione tout-court, specie laddove il vincolo non è costituito dal supporto, e dove la tappa sulla catena di montaggio può essere inconsapevole. E anche qui un cenno, che significa tutto e una parte di tutto, un momento solida certezza e un secondo dopo affermazione travisata, come succede a muoversi nel campo delle ipotesi, per quanto circoscritte. Un Mario Luzi comprensibilmente affezionato alle annotazioni su carta; ma non è questo il punto, e se ne riparlerà.

Magari a partire da una riflessione non mia, presa all’ultimo momento da un testo su cui torneremo il prossimo numero:

[…] il ciberspazio, che non è una cosa sola ne mai lo sarà, produce anche derive di ambiguità, pluralità di esiti dell’interazione, allargamento del campo semantico, creazione di scenari imprevedibili di senso divergente. È questa la battaglia della poesia che si svolge nella sfera delle nuove forme di comunicazione digitale, attraverso l’esplorazione di tutte le possibilità dello spazio immersivo e connettivo […]

(Franco Berardi (Bifo), “Breve introduzione per una poetica dei linguaggi connettivo-immersivi”, prefazione a Valerio Bindi, Animazione Digitale, Flash Cartoons & Net Comics, Collana Pop Arts n. 5, Roma, Mare Nero, 2002).

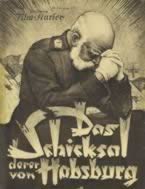

Nonostante questo ampio spaccato sulla poesia italiana contemporanea, l’apertura del numero è dedicata ad un altro evento su web, La Caduta degli Asburgo, un film del 1928 diretto da Rolf Raffé con una Leni Riefenstahl inedita tra gli interpreti. Grazie a Paolo Venier, che ha salvato l’unica copia praticamente integrale del prezioso documento, e con la concessione del FilmArchiv di Vienna, le immagini rinate del film – la cui versione italiana presenta non pochi spunti di interesse – sono oggi presenti in Internet in una forma ben più sostanziosa rispetto a quella già visionabile su Kataweb.

La fragola che potete gustare su Fucine Mute, per chi non ha visto il film alle Giornate del Cinema Muto 2000, è fatta di quattro spezzoni a nostro parere tra i più significativi dell’intera pellicola, più un breve ed affezionato omaggio ad una Trieste d’epoca, tanto per rendere giustizia alla città che ha restituito Das Schicksal derer von Habsburg alla storia del cinema.

La fragola che potete gustare su Fucine Mute, per chi non ha visto il film alle Giornate del Cinema Muto 2000, è fatta di quattro spezzoni a nostro parere tra i più significativi dell’intera pellicola, più un breve ed affezionato omaggio ad una Trieste d’epoca, tanto per rendere giustizia alla città che ha restituito Das Schicksal derer von Habsburg alla storia del cinema.

Non contento, Paolo Venier documenta le vicissitudini del rinvenimento e del restauro dell’opera, che ha in seguito coinvolto una passata conoscenza della nostra rivista, Paolo Caneppele; la testimonianza, nella forma del testo e di un montaggio video, è la degna spalla del titolo di apertura.Vi lascio ora alla scoperta di Fucine Mute 41, che credo meriti – e mi auguro trovi – la vostra più attenta considerazione, per il materiale di cui ho anticipato e per quanto sta a voi cercare tra le usuali venti voci di sommario. Il prossimo obiettivo è l’inaugurazione di una sezione “cortometraggi” che andranno di mese in mese ad alimentare un archivio mensile che sono sicuro visiterete volentieri. E presto verrete a conoscenza di un’iniziativa di assoluta portata, di una novità che potrei annunciare come un colpo messo a segno, se non fosse che non amo particolarmente l’espressione.

Buona lettura / visione / ascolto / navigazione, in libera sinestesia.

Trieste, 13 luglio 2002, ore 1.02 GMT sul display del mio GSM.