Commento al “VASO DI PANDORA”, mostra dello sculture Romano Abate in occasione della rassegna “PHADA MURGANIA”, Rotonda di Badoere (Morgano-Tv), dal 18 novembre al 2 dicembre 2001.

Commento al “VASO DI PANDORA”, mostra dello sculture Romano Abate in occasione della rassegna “PHADA MURGANIA”, Rotonda di Badoere (Morgano-Tv), dal 18 novembre al 2 dicembre 2001.

Incontrare Romano Abate è la comprensione dell’arte contemporanea, un’arte mortale, inserita nel contesto urbano e per questo monumentale, che cerca gli eroi tra quelli che passano e si fermano ad ascoltare la poetica materiale degli oggetti, che ne sono avvolti.

Sono ancora stordito dalla sua mostra a Badoere, dalla capacità di Abate di cogliere in anticipo la drammaticità delle istanze e degli echi della storia, non attraverso il ricordo puro e semplice degli avvenimenti (dopo aver visto la scultura “Il burkàh di Dafne” nei giardini dell’Arena Romana a Padova nel 1999 sospetto che l’inconscio dell’artista possieda delle intuizioni che si lanciano nel futuro) attraverso il dialogo stesso dell’artista con la sua opera. Sembra che Abate stia a una sua scultura come il mondo all’uomo, per cui l’effetto che l’osservatore sperimenta è quello di essere mondo, proiettato da forze inspiegabili in un particolare istante di quel moto, cioè il riflesso della materia lavorata è la passione del mondo restituita all’uomo, un dialogo diretto con l’opera; l’autore è invece un qualsiasi passante.

Al piano superiore della Locanda Stella d’Italia, la prima cosa che mi si presenta alla vista è “CROCE DI GUERRA”. L’impatto è bruciante, senza appelli: la figura di quest’uomo senza faccia, anzi con una faccia mangiata da vermi metallici, steso a terra con le braccia allargate, anzi tenuto su da terra da mani bianche che escono dal terreno e sembrano abbracciare le mani del gigante di legno e piombo. Accanto compare una poltrona argentata con telecomando. Dopo lo schianto compare la riflessione, è il passo successivo, inconscio, non riesco nemmeno a determinare cosa centri il telecomando, lo sento estraneo mentre quell’essere lì vicino e presente, vero. Giro due o tre volte sulla figura dalle unghie scarnificate, dal corpo immobile e teso in un rigor mortis eterno eppure vivo grazie alle mani che lo tengono alzato sulla terra. Vorrei stendermi anch’io, lievitare quel poco che basta: è impossibile quella sensazione, l’autore ha fatto l’impossibile… Quelle mani esistono, una nell’altra, c’è un senso d’unione, mentre non riesco a toccare il telecomando, lo sento estraneo, lo rifiuto, il pubblico stesso non si avvicina alla poltrona. A nessuno viene l’idea di sedersi. Eppure lo faccio, mi siedo.

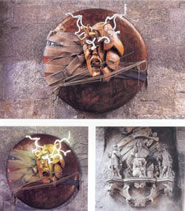

Un’altra visione, un generale dalla lunga palandrana in pelle mi viene incontro: “JEUNE FILS DU POLISSEUR ETHNIQUE AVEC DES JOUETS” è un mostro che da una parte tiene in mano una specie di bisturi e dall’altra al guinzaglio uno scheletro di cane. Tutto scorre elettricamente su un binario e quando il cane avanza lo fa quasi oscillando in un movimento amplificato dal giovane figlio di pulitore etnico che con i suoi giocattoli procede qualche metro dietro. Questo mostro, che mi pare un generale, invece è il figlio del pulitore e nello zaino di piombo non conserva nulla. Non riesco a restare fermo, la poltrona mi abbraccia, mi alzo per fuggire da quella sensazione che comincia nella coscienza, alla ricerca dell’origine del male che in me stesso pare lo stesso degli uomini. Scavalcate le mani e l’essere in croce giungo in una piccola stanza. La prima immagine è quella di un sarcofago, un’enorme matrioska vuota, l’icona ortodossa svuotata della sua sacralità, ma mi sbaglio. è una statua di donna all’incirca di due metri e mezzo, lignea, e dal ventre scavato che si apre come una porta. La faccia di donna per metà è legno, l’altra metà di un metallo che si sta per liquefare. Nel ventre interno, quasi come un’urna, compare la faccia di un bimbo grassoccio. Mi avvicino e sulla spalla della scultura è attaccato il corpo vestito di un uomo ma senza la testa…

L’anima del dolore viene infatti composta nel cuore dell’opera “VIERGE A’ L’ENFANT VIERGE OUVRANTE (XV SECOLO) + DONNA DI BOSNIA (XX SECOLO).

Leggo dal libro dell’autore che narra di una storia avvenuta durante la guerra in Bosnia, una donna che chiede di allattare il suo bimbo, i soldati che tagliano la testa all’infante e la attaccano al seno della donna. Sento l’abbandono, come se il cuore fosse caduto nello stomaco.

Il significato della mostra mi è più chiaro dal “VASO DI PANDORA” sulla parete attigua, uno strano vaso di marmo che poggia su pietre colorate, di zolfo e d’azzurrite. Capisco che su un terreno comune nascono le distanze, quasi una Torre di Babele che viene giù nell’attimo in cui la costruzione si dimentica delle proprie radici, dei costruttori, degli architetti della civiltà: probabilmente l’umanità si perde per questo.

Ma Abate, come dice Fred Licth, è un incontro che comincia sempre da zero. Non ha lavori di serie, non è ripetitivo. Anche se si rivolge alla folla, ad un grande pubblico, è un intimo dialogo che cresce piano.

L’attualità si ricompone in “OSPITALITA'”, mi abbasso e tocco l’opera. Fatta di un materiale plastico annerito e bruciato che percorre la forma di un uomo, che nuota, o forse dorme: un essere pieno di bubboni, ingrossato da ghiandole linfatiche sotto pelle, irradiato da un tumore radioattivo. Mi viene in mente l’albanese che oltrepassa l’adriatico o il curdo sulla carretta della povertà o l’immigrato picchiato da un’intera famiglia dopo aver chiesto il denaro per il lavoro prestato in nero. A lato del corpo, sul pavimento, un cerchio in legno su cui si iscrivono in serie ovali di rame, ottone, piombo. Sono talmente luccicanti che fermano l’idea, per un attimo, ridanno speranza. Torno al titolo, ospitalità: un valore ritenuto sacro anticamente, per alcuni ancora sacro. Ma la scultura non è in equilibrio. C’è un movimento, quel nuotare della figura verso di me. Come posso accogliere quel dolore? Perché le pietre luccicanti? è uno scontro. Veramente l’ospitalità viziata da un giudizio muore?

L’attualità si ricompone in “OSPITALITA'”, mi abbasso e tocco l’opera. Fatta di un materiale plastico annerito e bruciato che percorre la forma di un uomo, che nuota, o forse dorme: un essere pieno di bubboni, ingrossato da ghiandole linfatiche sotto pelle, irradiato da un tumore radioattivo. Mi viene in mente l’albanese che oltrepassa l’adriatico o il curdo sulla carretta della povertà o l’immigrato picchiato da un’intera famiglia dopo aver chiesto il denaro per il lavoro prestato in nero. A lato del corpo, sul pavimento, un cerchio in legno su cui si iscrivono in serie ovali di rame, ottone, piombo. Sono talmente luccicanti che fermano l’idea, per un attimo, ridanno speranza. Torno al titolo, ospitalità: un valore ritenuto sacro anticamente, per alcuni ancora sacro. Ma la scultura non è in equilibrio. C’è un movimento, quel nuotare della figura verso di me. Come posso accogliere quel dolore? Perché le pietre luccicanti? è uno scontro. Veramente l’ospitalità viziata da un giudizio muore?

“PERSUASIONE” è una composizione appoggiata alla parete. Mi avvicino: ci sono una serie di oggetti in ferro simili a quelli dell’artigiano di Leopardi nel “Sabato del villaggio” e centralmente una statuetta uscita da un quadro di Munch. Le tenaglie dell’artigiano tengono dei bossoli scoppiati, anche se la targhetta col titolo parla di larve. La figura centrale invece non ha mani che possano comprimere il grido. Qualcuno sta mettendo al mondo delle larve che esplodono in una forma composta e misurata nella statuetta, che a sua volta non può non urlare. La osservo da lontano: tutto è silenzioso, armonico, come se la lontananza mi persuadesse del contrario.

L’ultima stanza è una vera cripta. C’è una sedia a rotelle posta centralmente. Mi metto dietro di lei, non mi frappongo tra la sedia e l’ostensorio colorato, né tra l’ostensorio e un quadro di grandi dimensioni. La pittura è di Paolo del Giudice, ed è rilassante. Osservo l’ostensorio, voglio vedere da vicino com’è fatto. Piccole stecche di legno colorate l’una accanto all’altra. Mi volto, sto per andarmene. Ricordo la voce registrata di Luca Coscioni, presidente dei radicali, alla conferenza che Abate ha tenuto il 30 novembre, parlando del tema della violenza e della guerra, del rapporto tra scienza e potere, tra ricerca scientifica e apparato del potere religioso. Ricordo ciò che Coscioni ha detto da una voce computerizzata (non può muoversi, è affetto da sclerosi multipla, e non riesce a parlare; comunica scrivendo al computer che poi si riversa nella sua nuova voce), dialogando sul divieto di utilizzare le cellule embrionali soprannumerarie per la cura di diverse malattie, come la sua, un divieto assurdo. Come si può vietare una vita migliore ad un uomo che soffre, ostentando il concetto della vita svuotato delle sue emozioni? Mi giro, c’è una scritta sullo schienale della sedia. “Questo è un uomo”. L’installazione si chiama “ADORAMUS TE, BENEDICIMUS TE, GLORIFICAMUS TE…”.

L’ultima stanza è una vera cripta. C’è una sedia a rotelle posta centralmente. Mi metto dietro di lei, non mi frappongo tra la sedia e l’ostensorio colorato, né tra l’ostensorio e un quadro di grandi dimensioni. La pittura è di Paolo del Giudice, ed è rilassante. Osservo l’ostensorio, voglio vedere da vicino com’è fatto. Piccole stecche di legno colorate l’una accanto all’altra. Mi volto, sto per andarmene. Ricordo la voce registrata di Luca Coscioni, presidente dei radicali, alla conferenza che Abate ha tenuto il 30 novembre, parlando del tema della violenza e della guerra, del rapporto tra scienza e potere, tra ricerca scientifica e apparato del potere religioso. Ricordo ciò che Coscioni ha detto da una voce computerizzata (non può muoversi, è affetto da sclerosi multipla, e non riesce a parlare; comunica scrivendo al computer che poi si riversa nella sua nuova voce), dialogando sul divieto di utilizzare le cellule embrionali soprannumerarie per la cura di diverse malattie, come la sua, un divieto assurdo. Come si può vietare una vita migliore ad un uomo che soffre, ostentando il concetto della vita svuotato delle sue emozioni? Mi giro, c’è una scritta sullo schienale della sedia. “Questo è un uomo”. L’installazione si chiama “ADORAMUS TE, BENEDICIMUS TE, GLORIFICAMUS TE…”.

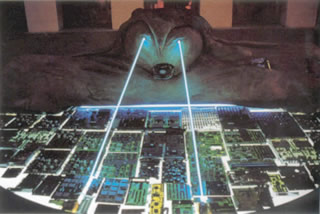

Nella prima stanza c’è ancora l’uomo in croce, ma la parete di fianco ospita una serie di oggetti strani in caduta dall’alto. “STATIGRAFIE DI UN PUNTO FERMI”. L’immagine del grande fisico è in un più d’uno dei piatti appesi che ruotano nella zona di mezzo. Chissà cosa pensa dei nostri dubbi sulla scienza. Due vasi appesi all’estremità della composizione. Penso sia rappresentato il punto che si spezza. Esce Fermi con le sue tabelle ed i calcoli matematici. Poi, l’ultimo vaso, è sovrastato da aeroplanini di carta che ospitano i frammenti di una poesia: con immane violenza gli aeroplani si suicidano schiantandosi sul punto, vomitano una lingua di poesia nell’etere srotolato della storia. Fermi così esplode la minibomba poesia, un atomo onirico che le sfere strati del punto colgono nell’attimo. Los Alamos ritorna un Eden di radiazioni sfavillanti.

Nella prima stanza c’è ancora l’uomo in croce, ma la parete di fianco ospita una serie di oggetti strani in caduta dall’alto. “STATIGRAFIE DI UN PUNTO FERMI”. L’immagine del grande fisico è in un più d’uno dei piatti appesi che ruotano nella zona di mezzo. Chissà cosa pensa dei nostri dubbi sulla scienza. Due vasi appesi all’estremità della composizione. Penso sia rappresentato il punto che si spezza. Esce Fermi con le sue tabelle ed i calcoli matematici. Poi, l’ultimo vaso, è sovrastato da aeroplanini di carta che ospitano i frammenti di una poesia: con immane violenza gli aeroplani si suicidano schiantandosi sul punto, vomitano una lingua di poesia nell’etere srotolato della storia. Fermi così esplode la minibomba poesia, un atomo onirico che le sfere strati del punto colgono nell’attimo. Los Alamos ritorna un Eden di radiazioni sfavillanti.

Aeroplanini carta, aerei punto, punto poesia. La storia recente passa attraverso quella composizione.