L’uomo indossava una vestaglia rossa, aveva i capelli bianchi e luccicanti, il sorriso “buono” sul volto impiastricciato di biacca (il borotalco degli attori). L’uomo era Glauco Mauri, e fu così che lo conobbi, dietro le quinte del Teatro Stabile triestino, dopo aver provato dei veri e inequivocabili brividi a vederlo recitare “Oblomov” di Goncarov. Un testo da schiantare le ossa: la borghesia russa al suo congedo, come straordinariamente veniva sublimato nel finale, attraverso quella struggente pioggia di gialle foglie autunnali.

L’uomo indossava una vestaglia rossa, aveva i capelli bianchi e luccicanti, il sorriso “buono” sul volto impiastricciato di biacca (il borotalco degli attori). L’uomo era Glauco Mauri, e fu così che lo conobbi, dietro le quinte del Teatro Stabile triestino, dopo aver provato dei veri e inequivocabili brividi a vederlo recitare “Oblomov” di Goncarov. Un testo da schiantare le ossa: la borghesia russa al suo congedo, come straordinariamente veniva sublimato nel finale, attraverso quella struggente pioggia di gialle foglie autunnali.

Conobbi Glauco Mauri, il suo teatro e il suo sincero, affascinante microcosmo; “substrato umano” lo chiamano i dotti: ecco, il substrato umano di Glauco Mauri riempiva uno spazio molto più grande di quell’esiguo camerino dagli specchi a raggiera. Me ne accorsi subito, distintamente, mentre mi confidava un po’ di sé, come se ci conoscessimo da sempre, al sottoscritto emerito sconosciuto. La storia iniziava a Pesaro. A Pesaro c’è il Teatro Rossini, e Glauco da bambino vi accorreva a sentire le opere; i loggionisti si erano inventati non solo uno spazio autonomo, ma pure un marchio: “Les enfants du Paradis”!

La fascinazione di Mauri nei confronti delle luci sul palcoscenico ebbe primigenio frutto proprio in quel momento: “Decisi di fare l’attore perché desideravo vivere le sensazioni di quei personaggi che mi guardavano dal proscenio” dichiara oggi, e gli occhi ancora gli brillano di una luce entusiastica, inebriante, coinvolgente: la cosa più bella di Glauco Mauri.

I contorni pesaresi sfumano: c’è bisogno di ossigeno, di dare benzina al fuoco del sogno artistico. Roma è la meta prediletta, a Roma l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico è luogo dove convivono tanti altri sognatori come Glauco. Ne esce neppure venticinquenne, già provvisto di un’araldica non comune, già pronto a dimostrare quanto è in grado di fare; Shakespeare è già sotto la sua ala, e lo sarà per tutta la lunga carriera, con ventotto ruoli shakesperiani affrontati, un museo di trofei da lasciare ammutoliti. In quei gloriosi e per certi versi irripetibili Anni Cinquanta, il teatro italiano viveva una stagione inedita e ricca di fermenti: ci si allontanava dall’archètipo della “piece bien faite”, a favore di un più smaliziato e ardito approccio al testo. Luchino Visconti a Milano scandalizzava con “L’aquila a due teste” di Jean Cocteau, e dal suo laboratorio uscivano talenti del calibro di Giorgio Albertazzi, Memo Benassi, Vittorio Gassman e Franco Zeffirelli. Roma (e non solo in Accademia) rispondeva con maestri del moderno pensiero teatrale, quali Paolo Grassi (co-fondatore assieme a Giorgio Strehler, anni avanti, anche del “Piccolo” di Milano), Silvio D’Amico, Silverio Blasi.

I contorni pesaresi sfumano: c’è bisogno di ossigeno, di dare benzina al fuoco del sogno artistico. Roma è la meta prediletta, a Roma l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico è luogo dove convivono tanti altri sognatori come Glauco. Ne esce neppure venticinquenne, già provvisto di un’araldica non comune, già pronto a dimostrare quanto è in grado di fare; Shakespeare è già sotto la sua ala, e lo sarà per tutta la lunga carriera, con ventotto ruoli shakesperiani affrontati, un museo di trofei da lasciare ammutoliti. In quei gloriosi e per certi versi irripetibili Anni Cinquanta, il teatro italiano viveva una stagione inedita e ricca di fermenti: ci si allontanava dall’archètipo della “piece bien faite”, a favore di un più smaliziato e ardito approccio al testo. Luchino Visconti a Milano scandalizzava con “L’aquila a due teste” di Jean Cocteau, e dal suo laboratorio uscivano talenti del calibro di Giorgio Albertazzi, Memo Benassi, Vittorio Gassman e Franco Zeffirelli. Roma (e non solo in Accademia) rispondeva con maestri del moderno pensiero teatrale, quali Paolo Grassi (co-fondatore assieme a Giorgio Strehler, anni avanti, anche del “Piccolo” di Milano), Silvio D’Amico, Silverio Blasi.

Glauco Mauri dalla voce flautata e dalla recitazione così intensa, così calda, così partecipe, varò insieme a Valeria Moriconi (attrice del suo medesimo perimetro geografico, essendo di Ancona), allo scenografo Lele Luzzati, al regista Franco Enriquez, la splendente “Compagnia dei Quattro”, che oltrepassò i confini nazionali per intraprendere numerose e trionfali tournée all’estero( memorabile, citano le cronache dell’epoca, un’edizione della “Bisbetica Domata” di Shakespeare).

Glauco Mauri dalla voce flautata e dalla recitazione così intensa, così calda, così partecipe, varò insieme a Valeria Moriconi (attrice del suo medesimo perimetro geografico, essendo di Ancona), allo scenografo Lele Luzzati, al regista Franco Enriquez, la splendente “Compagnia dei Quattro”, che oltrepassò i confini nazionali per intraprendere numerose e trionfali tournée all’estero( memorabile, citano le cronache dell’epoca, un’edizione della “Bisbetica Domata” di Shakespeare).

“Si usava andare a recitare in paesi lontani come l’Argentina, per il pubblico degli emigrati: erano lunghi viaggi in nave, me ne ricordo uno molto bello, partecipai ad una specie di veglione e c’era un’atmosfera molto suggestiva, quasi felliniana…” confida Mauri.

Vengono gli anni delle grandi avventure teatrali, tra i primi a credere in lui è il già affermato Giorgio Albertazzi, che lo inserisce nella Compagnia Albertazzi — Proclemer, e questa straordinaria compagine vivrà un successo personale clamoroso con “I sequestrati di Altona” di Jean — Paul Sartre a Parigi (riduzione per il palcoscenico lodata dallo stesso autore). Contemporaneamente inizia una nutritissima carriera televisiva, portata avanti sempre con sferzante energia anche negli anni di maggiore impegno in palcoscenico. Qualcuno (“molti” qualcuno) più avanti negli anni di chi scrive, si ricorderà dell’aureo momento vissuto dal genere “telesceneggiato” sotto il marchio RAI: pagine belle e preziose della letteratura mondiale (“i grandi russi” in testa) venivano tradotte in suggestive saghe in bianco e nero: chi più chi meno tutti gli attori e gli autori del teatro italiano hanno portato il loro personale contributo al “palcoscenico in scatola” come i posteri lo definirono.

Glauco Mauri fu Beethoven e l’Agente Segreto di Joseph Conrad, il tragico protagonista del “Giudice e il suo boia” di Durenmatt e dei “Dèmoni” di Dostoevskij, oltre a portare sul piccolo schermo molti dei suoi successi teatrali. Nel 1976 ritornò a fianco di Giorgio Albertazzi per “I cittadini di Calais”, versione per il piccolo schermo del dramma di Georg Kaiser, e Maurizio Scaparro lo diresse nell’originale televisivo “Brecht in America.” Non poteva sottrarsi a portare il suo autore del cuore, Dostoevskij, anche in televisione, e nell’operazione lo aiutò il regista triestino Franco Giraldi (“Il lungo viaggio”, 1975). Vederlo in scena è un piacere per gli occhi, sentirlo una lezione accelerata di grande teatro: alcuni anni fa una replica romana dei suoi “Quaderni di conversazione di Ludwig Van Beethoven” venne interrotta dagli applausi a scena aperta per diversi minuti; qualcosa del genere accadde anche a Trieste nel 1995 durante il “Tutto per bene” pirandelliano, dove Mauri era un credibilissimo Martino Lori. Lui stesso fornisce un’agile chiave di lettura del suo teatro, affermandone convinto la valenza umanistica, emozionale: l’attore come un uomo che comunica qualcosa agli altri uomini. Troppa poesia retorica, troppo spirito didascalico? chi ha visto Mauri commuoversi fino alle lacrime “sulla scena”, coinvolto al massimo dal suo ruolo, sa quanto codesti sospetti siano privi di fondamento.

Glauco Mauri fu Beethoven e l’Agente Segreto di Joseph Conrad, il tragico protagonista del “Giudice e il suo boia” di Durenmatt e dei “Dèmoni” di Dostoevskij, oltre a portare sul piccolo schermo molti dei suoi successi teatrali. Nel 1976 ritornò a fianco di Giorgio Albertazzi per “I cittadini di Calais”, versione per il piccolo schermo del dramma di Georg Kaiser, e Maurizio Scaparro lo diresse nell’originale televisivo “Brecht in America.” Non poteva sottrarsi a portare il suo autore del cuore, Dostoevskij, anche in televisione, e nell’operazione lo aiutò il regista triestino Franco Giraldi (“Il lungo viaggio”, 1975). Vederlo in scena è un piacere per gli occhi, sentirlo una lezione accelerata di grande teatro: alcuni anni fa una replica romana dei suoi “Quaderni di conversazione di Ludwig Van Beethoven” venne interrotta dagli applausi a scena aperta per diversi minuti; qualcosa del genere accadde anche a Trieste nel 1995 durante il “Tutto per bene” pirandelliano, dove Mauri era un credibilissimo Martino Lori. Lui stesso fornisce un’agile chiave di lettura del suo teatro, affermandone convinto la valenza umanistica, emozionale: l’attore come un uomo che comunica qualcosa agli altri uomini. Troppa poesia retorica, troppo spirito didascalico? chi ha visto Mauri commuoversi fino alle lacrime “sulla scena”, coinvolto al massimo dal suo ruolo, sa quanto codesti sospetti siano privi di fondamento.

Il mio primo ricordo “visivo” a proposito di Glauco Mauri, e glielo raccontai nel corso di quella fatidica mezz’ora spesa assieme, fu cinematografico e non teatrale: era lui ad interpretare il Professor Giordani nel capolavoro di Dario Argento “Profondo rosso” (1975), e fu un’interpretazione densa di emozionalità; Argento non ha mai nascosto la sua predilezione per gli attori di provenienza teatrale, e in quel film se ne circondò ampiamente ; inoltre fu una delle poche occasioni cinematografiche per un “uomo di teatro” come lui stesso si autodefinì sorridendo durante il nostro breve colloquio triestino.

Il mio primo ricordo “visivo” a proposito di Glauco Mauri, e glielo raccontai nel corso di quella fatidica mezz’ora spesa assieme, fu cinematografico e non teatrale: era lui ad interpretare il Professor Giordani nel capolavoro di Dario Argento “Profondo rosso” (1975), e fu un’interpretazione densa di emozionalità; Argento non ha mai nascosto la sua predilezione per gli attori di provenienza teatrale, e in quel film se ne circondò ampiamente ; inoltre fu una delle poche occasioni cinematografiche per un “uomo di teatro” come lui stesso si autodefinì sorridendo durante il nostro breve colloquio triestino.

Si accennava prima a Shakespeare e allo straordinario impegno che un attore appassionato come Mauri ha profuso nella realizzazione di decine di opere del Bardo: è un lungo e vincente sodalizio artistico che arriva fino all’oggi ultimissimo, con le acclamate repliche del “Re Lear” al Teatro Nuovo di Milano, portate avanti in parallelo con “Rinoceronte” di Ionesco, sempre assieme a Roberto Sturno. Un legame, quello tra Mauri e Shakespeare, consolidatosi nella seconda metà degli anni Sessanta, con la caratterizzazione di Riccardo II, primo simulacro di una sanguinosa saga elisabettiana, trasformata dall’interprete pesarese in un desolato monumento al potere. Venticinque anni dopo, con un simbolico passaggio del testimone ( una “staffetta”dal significato, ancora una volta, umano oltre che artistico), Glauco Mauri affiderà il ruolo che è stato suo a Roberto Sturno, in una produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, curandone la regia.

Gli intenti programmatici, in questo “ritorno al passato”, sono esplicitati dallo stesso Mauri, nelle note di regia: “Riccardo II” è stato considerato per molto tempo solo come uno dei tanti drammi storici di Shakespeare in cui si descrive la caduta del mondo medievale e il sorgere del nuovo uomo politico che ottiene il potere non per diritto di sangue ma per le sue qualità e capacità di governare;si tratta, invece, di un testo che a mio avviso illumina ed esalta un altro dramma che più ci commuove e ci coinvolge. La dolorosa storia di Riccardo si presta con struggente poesia a parlare a noi uomini di un problema che sempre ci inquieta: la scoperta dei veri valori del nostro vivere. Un Re viene detronizzato e nella sua luminosa discesa nella solitudine e nel dolore, capisce finalmente cos’è la vita. Come Edipo quando è re e vittorioso non vede nulla e solamente quando è cieco e abbandonato da tutti vede finalmente “la luce”, così Riccardo quando finisce di essere Re si scopre finalmente “uomo”: questa è la sua sofferta, sublime conquista. Ma capire cos’è l’uomo con tutte le sue luci ed ombre, i suoi errori e le sue possibilità di grandezza, le sue debolezze e le sue ricchezze di poesia, noi crediamo sia ciò che Shakespeare vuole dirci con questo suo capolavoro. Ed è tanto onesto (parlo a nome di tutti noi), quando le nostre scelte di lavoro esprimono anche il nostro “sentire”!

Gli intenti programmatici, in questo “ritorno al passato”, sono esplicitati dallo stesso Mauri, nelle note di regia: “Riccardo II” è stato considerato per molto tempo solo come uno dei tanti drammi storici di Shakespeare in cui si descrive la caduta del mondo medievale e il sorgere del nuovo uomo politico che ottiene il potere non per diritto di sangue ma per le sue qualità e capacità di governare;si tratta, invece, di un testo che a mio avviso illumina ed esalta un altro dramma che più ci commuove e ci coinvolge. La dolorosa storia di Riccardo si presta con struggente poesia a parlare a noi uomini di un problema che sempre ci inquieta: la scoperta dei veri valori del nostro vivere. Un Re viene detronizzato e nella sua luminosa discesa nella solitudine e nel dolore, capisce finalmente cos’è la vita. Come Edipo quando è re e vittorioso non vede nulla e solamente quando è cieco e abbandonato da tutti vede finalmente “la luce”, così Riccardo quando finisce di essere Re si scopre finalmente “uomo”: questa è la sua sofferta, sublime conquista. Ma capire cos’è l’uomo con tutte le sue luci ed ombre, i suoi errori e le sue possibilità di grandezza, le sue debolezze e le sue ricchezze di poesia, noi crediamo sia ciò che Shakespeare vuole dirci con questo suo capolavoro. Ed è tanto onesto (parlo a nome di tutti noi), quando le nostre scelte di lavoro esprimono anche il nostro “sentire”!

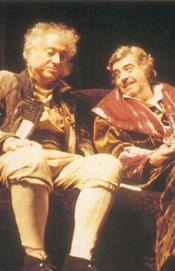

L’approccio totalmente “umanista” al testo e al suo autore saranno al centro anche di un’altra operazione di altissimo livello curata dalla coppia Sturno- Mauri sotto l’ègida dello Stabile triestino: la versione ( da un adattamento di Padre David Maria Turoldo), de “L’idiota” dostoevskijano, prova d’attore “titanica” per Sturno, e pagina teatrale da ricordare per quanti hanno sempre lamentato la fine del teatro del “grande attore”. Sturno dai capelli ossigenati e dalle crisi epilettiche sconvolgenti, fu un Principe Mishkin di pungente realismo, con tre o quattro momenti impareggiabili, testimonianze d’una capacità attoriale cresciuta a dismisura dal 1976, anno del suo ingresso nella Compagnia Glauco Mauri.

“Il teatro è quel luogo dove si gioca a fare sul serio”: questa frase, letta da Mauri sulla parete di un teatro a Benevento, sintetizza sia una poetica teatrale sia un atteggiamento mentale mai venuto meno in tutti questi anni: Mauri ha lavorato con Luca Ronconi al Bitef di Belgrado, alla Sorbona di Parigi e alla Biennale di Venezia, le lodi e i riconoscimenti si sono avvicendati inquadrandolo come uno degli attori e dei registi più importanti del teatro di questo secolo (e un ruolo importante va anche al suo traduttore e adattatore di fiducia, Dario Del Corno); eppure continua a mantenere un approccio quasi fanciullesco al mestiere dell’attore, una semplicità nel rapporto con gli altri che rappresenta una sua peculiare caratteristica.

“Il teatro è quel luogo dove si gioca a fare sul serio”: questa frase, letta da Mauri sulla parete di un teatro a Benevento, sintetizza sia una poetica teatrale sia un atteggiamento mentale mai venuto meno in tutti questi anni: Mauri ha lavorato con Luca Ronconi al Bitef di Belgrado, alla Sorbona di Parigi e alla Biennale di Venezia, le lodi e i riconoscimenti si sono avvicendati inquadrandolo come uno degli attori e dei registi più importanti del teatro di questo secolo (e un ruolo importante va anche al suo traduttore e adattatore di fiducia, Dario Del Corno); eppure continua a mantenere un approccio quasi fanciullesco al mestiere dell’attore, una semplicità nel rapporto con gli altri che rappresenta una sua peculiare caratteristica.

Il pubblico giovane, quello che va al cinema e diserta i teatri, lo conosce probabilmente solo come il padre sconsolato di Nanni Moretti in “Ecce Bombo”, del medesimo; altri ne ricordano solo il profilo dai capelli lunghi e dalla barba candida, e forse hanno sentito la sua voce alla radio, quella straordinaria e caldissima voce, che stiletta trasversalmente la platea, che induce a quei fatidici applausi a scena aperta di cui sopra. A tutti loro consiglio di andare a vederlo, senza indugi: solo avvolto da quella che con veemenza i “visionari” definiscono la polvere di palcoscenico, Glauco Mauri (Beethoven, Brecht, Macbeth, Re Lear , Enrico IV, mille facce sotto la sua faccia) “rende” al suo massimo. Settantenne d’oro (al pari di Paolo Ferrari e Umberto Orsini), Glauco Mauri rimane ai miei occhi un esempio luminoso di come si possa portare avanti una vera e propria “filosofia del recitare”, antemponendo la Poesia alla concettualità, lavorando “di fino” sulle emozioni. Forse solo la lirica mancava all’appello del carnet di questo Maestro delle scene:assenza a cui si è ovviato nel 1996 con la regia del Macbeth di Verdi per il Teatro Comunale di Treviso, grazie all’interessamento di Donato Renzetti.

1996 con la regia del Macbeth di Verdi per il Teatro Comunale di Treviso, grazie all’interessamento di Donato Renzetti.

Lele Luzzati, il “vecchio compagno d’armi” della Compagnia dei Quattro, è ritornato a lavorare con Glauco Mauri per “Tempesta” di Shakespeare: una bellissima sabbia azzurra invadeva la scena, un riflesso cilestrino reso ancora più suggestivo dal Calibano marionettistico e disperato di Roberto Sturno: è l’ultima volta che mi è successo di vedere Mauri sul palcoscenico, ed è davvero il momento di replicare un’esperienza così bella, antidoto ai quei “tempi lividi e insensibili”, come il Pesarese li definisce, che ci condizionano sempre più.

Peccato che in questo bel resoconto di cronaca non figura mai alcun accenno al grande attore MEMO BENASSI.

Una svista?

O semplice manacanza di conoscenze ?

Ah saperlo !

Ad un certo punto si legge che ALBERTAZZI fu il primo a credere in lui.

Mi sembra una baggianata.

Il primo che credette in GLAUCO MAURI e che cercò, con successo, di valorizzare Glauco Mauri fu MEMO BENASSI.

L’inarrivabile MEMO BENASSI.

Questo è quanto si legge e quanto hanno scritto i più grandi studiosi e critici del teatro italiano.