Parlando di cinema sul cinema in presenza di Sunset Boulevard, si propone immediatamente un altro livello di discorso, che, se è vero per tutto il cinema, nel caso del metacinema assume un’importanza fondamentale: il lavoro dell’attore. La presenza di un attore che interpreta la parte di un attore complica il gioco degli specchi, perché lo spettatore viene a contatto con il “lavoro” dell’attore e per un attimo ricorda che dietro e dentro la fiction vi è una tecnica, che gli attori non sono i personaggi, ma recitano quella parte. La grandezza di questi attori sta proprio nella loro abilità di recitare recitando, per essere invece “naturali”, o comunque “se stessi”, nei momenti in cui il film li propone a livello di personaggio.

Parlando di cinema sul cinema in presenza di Sunset Boulevard, si propone immediatamente un altro livello di discorso, che, se è vero per tutto il cinema, nel caso del metacinema assume un’importanza fondamentale: il lavoro dell’attore. La presenza di un attore che interpreta la parte di un attore complica il gioco degli specchi, perché lo spettatore viene a contatto con il “lavoro” dell’attore e per un attimo ricorda che dietro e dentro la fiction vi è una tecnica, che gli attori non sono i personaggi, ma recitano quella parte. La grandezza di questi attori sta proprio nella loro abilità di recitare recitando, per essere invece “naturali”, o comunque “se stessi”, nei momenti in cui il film li propone a livello di personaggio.

Inoltre Norma Desmond che guarda se stessa in un film di gioventù o che recita il suo film immaginario è sì Norma, la diva in declino protagonista del film, ma anche Gloria Swanson che rivede Queen Kelly e che è tornata al cinema con Viale del tramonto: l ’immagine nello specchio si moltiplica ulteriormente. è l’attrice che interpreta un’attrice, ma è anche la Swanson, con una storia personale, oltre che una carriera che incarna un momento peculiare della storia del cinema, una persona di cui il pubblico conosce molte cose, cose che porta con sé nel vedere il film, e che vanno dal privato dell’attrice a memorie filmiche. Lo stesso discorso può valere per Stroheim che recita la parte di un regista dimenticato, o De Mille nella parte di se stesso, o i vecchi attori. gli spettri, che fanno compagnia a Norma: tutti sono frammenti di storia del cinema, persone, casi limite, leggende ecc.

La Swanson che si rovinò con il disastro di Queen Kelly, diretto da Stroheim, è fin troppo vicina a Norma Desmond, perché si possano tracciare confini tra realtà e finzione, fra attore, personaggio e persona. Nel caso di Sunset Boulevard il cinema racconta la propria crudeltà e i propri miti, iscrivendoli sulla pelle di queste persone, sui loro volti a lungo contemplati, provocando un senso d’imbarazzo, proprio perché la “macchina del cinema” rivela il suo congegno non solo a livello di fiction, ma anche a un livello più contiguo, più vicino allo spettatore, attraverso l’attore, che è questo fragile tramite tra il racconto e lo spettatore, e rimandando alla realtà con un approccio così diretto, quale nessun documentario, potrebbe eguagliare.

La Swanson che si rovinò con il disastro di Queen Kelly, diretto da Stroheim, è fin troppo vicina a Norma Desmond, perché si possano tracciare confini tra realtà e finzione, fra attore, personaggio e persona. Nel caso di Sunset Boulevard il cinema racconta la propria crudeltà e i propri miti, iscrivendoli sulla pelle di queste persone, sui loro volti a lungo contemplati, provocando un senso d’imbarazzo, proprio perché la “macchina del cinema” rivela il suo congegno non solo a livello di fiction, ma anche a un livello più contiguo, più vicino allo spettatore, attraverso l’attore, che è questo fragile tramite tra il racconto e lo spettatore, e rimandando alla realtà con un approccio così diretto, quale nessun documentario, potrebbe eguagliare.

I meta-film, ovvero i film sui film, sono stati considerati, dalle riflessioni teoriche e provocazioni della Nouvelle Vague in poi, “potenzialmente sovversivi in sé, in quanto rivelando le condizioni narrative e tecniche che li costituiscono, producono una sorta di straniamento e quindi uno spettatore diverso. Consapevole di assistere ad una finzione nella quale gli si illustrano le origini e i modi di produzione, lo spettatore acquista coscienza delle proprie aspettative e quindi della propria educazione cinematografica; si “vede vedere”, scopre il proprio ruolo passivo e l’esistenza di un meccanismo produttivo (l’industria, l’apparato del film, in generale l’istituzione cinematografica) che lo coinvolge in un intreccio. Mentre di norma il film s’identifica con il proprio contenuto narrativo e, per meglio raccontare la finzione, nasconde tutte le proprie operazioni (montaggio invisibile, coerenza dei punti di vista ecc.) (1), il meta-film apre uno spiraglio in questo gioco di specchi, e permette allo spettatore dì vedersi come tale, di riconoscere nel film i segni del lavoro che l’ha prodotto e di quello che produce lui come spettatore; questo “lavoro iscritto nel lavoro” si propone come pratica di realismo (2).

Sembrerebbe ovvio, quindi, che anche i film di Hollywood su Hollywood dovessero funzionare, in questa direzione, svelando i misteri della macchina hollywoodiana, del suo funzionamento e del suo prodotto. In effetti se si cerca di compilare un elenco dei più noti film americani che trattano del mondo del cinema (3), da Sunset Boulevard (“Viale del tramonto”) di B. Wilder, 1950, a Fedora dello, stesso autore, 1976, da The bad and the beautiful (“Il bruto e la bella”, 1953) a Nina, 1976, entrambi di V. Minnelli, da The way we were (“Come eravamo”) di S. Pollack, 1973, a The last tycoon (“Gli ultimi fuochi”) di E. Kazan, 1976, da A star is born (“E’ nata una stella”, versioni varie: 1937, regia di W. Wellman; 1954, di G. Cukor; 1976, di F. Pierson) a The day of the locust (“Il giorno della locusta”) di J. Schlesinger, 1975, ne emerge un quadro a fosche tinte della Mecca del cinema e, se non altro a livello di narrativa, sembra che questi film rivelino effettivamente le condizioni reali dell’industria cinematografica americana e del suo sistema produttivo. I film di Hollywood su Hollywood costituiscono un vero e proprio genere cinematografico, caratterizzato da personaggi e situazioni tipiche, ambienti convenzionali, un’iconografia costante e da una evoluzione diacronica interna. Hollywood vi si presenta (o presentava), secondo la mitologia popolare, come luogo di lusso sfrenato e scandali, di carriere folgoranti, quasi magiche, che esaltano un tipo particolare di self made man. L’immagine di una corte regale governata dai capricci dei suoi sovrani si mescola a storie di Cenerentole, Cappuccetti Rossi, Faust, Streghe cattive, Orchi e Fatine. Sullo sfondo, assolata e imperturbabile, la California del sud, percorsa da masse di comparse, da tutti quelli che vorrebbero penetrare in quel mondo speciale.

Sembrerebbe ovvio, quindi, che anche i film di Hollywood su Hollywood dovessero funzionare, in questa direzione, svelando i misteri della macchina hollywoodiana, del suo funzionamento e del suo prodotto. In effetti se si cerca di compilare un elenco dei più noti film americani che trattano del mondo del cinema (3), da Sunset Boulevard (“Viale del tramonto”) di B. Wilder, 1950, a Fedora dello, stesso autore, 1976, da The bad and the beautiful (“Il bruto e la bella”, 1953) a Nina, 1976, entrambi di V. Minnelli, da The way we were (“Come eravamo”) di S. Pollack, 1973, a The last tycoon (“Gli ultimi fuochi”) di E. Kazan, 1976, da A star is born (“E’ nata una stella”, versioni varie: 1937, regia di W. Wellman; 1954, di G. Cukor; 1976, di F. Pierson) a The day of the locust (“Il giorno della locusta”) di J. Schlesinger, 1975, ne emerge un quadro a fosche tinte della Mecca del cinema e, se non altro a livello di narrativa, sembra che questi film rivelino effettivamente le condizioni reali dell’industria cinematografica americana e del suo sistema produttivo. I film di Hollywood su Hollywood costituiscono un vero e proprio genere cinematografico, caratterizzato da personaggi e situazioni tipiche, ambienti convenzionali, un’iconografia costante e da una evoluzione diacronica interna. Hollywood vi si presenta (o presentava), secondo la mitologia popolare, come luogo di lusso sfrenato e scandali, di carriere folgoranti, quasi magiche, che esaltano un tipo particolare di self made man. L’immagine di una corte regale governata dai capricci dei suoi sovrani si mescola a storie di Cenerentole, Cappuccetti Rossi, Faust, Streghe cattive, Orchi e Fatine. Sullo sfondo, assolata e imperturbabile, la California del sud, percorsa da masse di comparse, da tutti quelli che vorrebbero penetrare in quel mondo speciale.

Sets privilegiati di questo genere sono quindi i teatri di posa in continuo fermento, con sarte e truccatori che inseguono la diva, registi nervosi e produttori impazienti, oppure le prime al Grauman’s Chinese Theatre, con la folla esultante fino all’isteria, le auto lussuose dalle quali scendono donne stupende in satin e pelliccia, i flash dei fotografi ecc.; oppure le famose ville hollywoodiane con le assurde piscine a forma di cuore, le feste dai bicchieri sempre pieni, le scenate e gli scandali; un mondo sempre eccessivo nelle sue manifestazioni e nei suoi sentimenti. Più che “su” Hollywood questi film sono, spesso, “contro” Hollywood. Il genere si divide, oltre che in periodi, in due tipi diversi, determinati dall’asse comico-tragico e cioè in parodie (musicals e commedie) e drammi.

Sets privilegiati di questo genere sono quindi i teatri di posa in continuo fermento, con sarte e truccatori che inseguono la diva, registi nervosi e produttori impazienti, oppure le prime al Grauman’s Chinese Theatre, con la folla esultante fino all’isteria, le auto lussuose dalle quali scendono donne stupende in satin e pelliccia, i flash dei fotografi ecc.; oppure le famose ville hollywoodiane con le assurde piscine a forma di cuore, le feste dai bicchieri sempre pieni, le scenate e gli scandali; un mondo sempre eccessivo nelle sue manifestazioni e nei suoi sentimenti. Più che “su” Hollywood questi film sono, spesso, “contro” Hollywood. Il genere si divide, oltre che in periodi, in due tipi diversi, determinati dall’asse comico-tragico e cioè in parodie (musicals e commedie) e drammi.

I film “seri” su Hollywood sono solitamente “success stories”, cioè vertono su personaggi coinvolti in carriere cinematografiche, in ascesa o in declino. Data l’ambivalenza dell’ideologia americana nei confronti del mito del successo, soprattutto nell’ambiente dello spettacolo (e della cultura e dell’arte, cioè nel campo del lavoro intellettuale-creativo) questi film oscillano tra fascinazione e repulsione, tra accuse e invidia, presentando Hollywood come luogo di crudeli giochi di potere, potere inteso sia in senso materiale, attributo specifico del produttore o del regista, sia in quanto fama, gloria, sogno e aspirazione dell’artista, soprattutto attore.

Il meccanismo narrativo ha poche varianti: il successo, l’ottenimento del potere implicano sacrificio prima e solitudine poi; chi non accetta le regole del gioco perde, ma giocando in questi termini si perde comunque, sul fronte dei sentimenti. Eppure nel giustificare il motivo di tanto impegno o di tanta aggressività, questi film finiscono per ricostruire il mito che sembravano voler distruggere: Hollywood rimane la sola forza vincente. Nello, stesso modo in cui l’eroe negativo resta pur sempre eroe, per un fascino che è pur sempre fascino, l’immagine di Hollywood che questi film ci offrono non è così negativa come potrebbe sembrare a una lettura superficiale del narrativo, in quanto vince in forza mitica. Anche dal punto di vista dell’efficacia dello schema narrativo, questi film, prodotti a Hollywood, anticipando le critiche o lo stereotipo negativo, che lo spettatore associa all’industria cinematografica americana, “magic factory” e fabbrica dei sogni, glieli sottraggono e facendoli propri li capovolgono in positivo: “se Hollywood riconosce i propri difetti, non è poi così malvagia”.

Sull’asse tragico, oltre a queste “success stories” e alle biografie romanzate di famosi personaggi hollywoodiani, come The Al Jolson story (“Al Jolson”) di A. Green, 1946, Man of thousand faces (“L’uomo dai mille volti”) di J. Pevney, 1957, biografia di Lon Chaney interpretata da James Cagney, Gable and Lombard di S. Furie, 1975, W. C. Fields and me di A. Hiller, 1976, Valentino di K. Russell, 1977, e altri ancora, e alcuni tra i grandi classici già citati, si situano anche altri drammi. Tra questi Barefoot contessa (“La contessa scalza”) di J. Mankiewicz, 1954, The goddess (“La divina”) di J. Cromwell, 1958, una serie di film di Aldrich, come The big knife (“Il grande coltello”, 1955), What ever happened to Baby Jane (“Che fine ha fatto Baby Jane?“1962), Legend of Lilah Clare (“Quando muore una stella, 1968), Two weeks in another town (“Due settimane in un’altra città”) di V. Minnelli, 1962, Inside Daisy Clover (“Lo strano modo di Daisy Clover”) di R. Mulligan, 1965, ecc.

Sull’asse tragico, oltre a queste “success stories” e alle biografie romanzate di famosi personaggi hollywoodiani, come The Al Jolson story (“Al Jolson”) di A. Green, 1946, Man of thousand faces (“L’uomo dai mille volti”) di J. Pevney, 1957, biografia di Lon Chaney interpretata da James Cagney, Gable and Lombard di S. Furie, 1975, W. C. Fields and me di A. Hiller, 1976, Valentino di K. Russell, 1977, e altri ancora, e alcuni tra i grandi classici già citati, si situano anche altri drammi. Tra questi Barefoot contessa (“La contessa scalza”) di J. Mankiewicz, 1954, The goddess (“La divina”) di J. Cromwell, 1958, una serie di film di Aldrich, come The big knife (“Il grande coltello”, 1955), What ever happened to Baby Jane (“Che fine ha fatto Baby Jane?“1962), Legend of Lilah Clare (“Quando muore una stella, 1968), Two weeks in another town (“Due settimane in un’altra città”) di V. Minnelli, 1962, Inside Daisy Clover (“Lo strano modo di Daisy Clover”) di R. Mulligan, 1965, ecc.

Si potrebbero classificare all’interno di questo filone determinato dall’asse tragico anche alcuni film gialli che trattano di Hollywood, come In a lonely place (“Diritto di uccidere”) di N. Ray, 1950, The whole truth (“Tutta la verità) di J. Guillermin, 1958, The Oscar (“Tramonto di un idolo”) di R. Rouse, 1966, Last of Sheila (“Un rebus per l’assassino”) di H. Ross, 1973, e molti altri film minori, che associano al mondo del cinema un intreccio poliziesco, mettendo, in gioco l’aggressività sproporzionata del carrierismo cinematografico e l’equazione Hollywood = scandalo. In effetti molti di questi film e in generale dei film su Hollywood pongono al centro della vicenda uno scandalo, in certi casi a sfondo sessuale (il modello classico è quello di Fatty Arbuckle, famoso comico del muto, che uccise incidentalmente una giovane attrice che si era portata a letto), in altri invece collegato all’uso della droga (Hollywood fu abbastanza precoce in questo senso: Wallace Reid morì in un droga party, negli anni folli) o atti di violenza come omicidi passionali o ancora suicidi. Che questi scandali abbiano degli antecedenti storici reali non significa comunque che siano i riferimenti obbligati, dato che si tratta più in generale della “scandalosità” di Hollywood e non del pettegolezzo specifico.

Lo scandalo è un’appendice necessaria al divismo; il pubblico e la stampa, creati i divi, proiettano su di essi anche la gelosia per il loro successo (sessuale, economico e creativo” e l’aggressività latente che desidera la loro distruzione. Tanto più forte è il mito potenza che circonda il divo, tanto più facile sarà che lo si ribalti: Rodolfo Valentino si trasforma in un effeminato; gli attori hanno bisogno della droga; e attrici che invecchiano diventano alcolizzate ecc. Realtà, pettegolezzo e proiezioni di sentimenti contraddittori si mescolano, creando lo scandalo, che invece di distruggere Hollywood, la sposta in un “altrove” in cui tutto è lecito, come nei sogni e nelle fiabe; un altrove, però, che proprio per questo diventa un autentico concentrato di amoralità e disordine, un modello assai pericoloso, quindi circoscritto, ghettizzato, chiuso in una gabbia dorata, all’interno della quale queste bestie stupende possono sfogare i peggiori istinti, realizzando anche nel privato quella funzione di realizzazione delle pulsioni del pubblico, di cui si fanno carico sullo schermo.

Lo scandalo è un’appendice necessaria al divismo; il pubblico e la stampa, creati i divi, proiettano su di essi anche la gelosia per il loro successo (sessuale, economico e creativo” e l’aggressività latente che desidera la loro distruzione. Tanto più forte è il mito potenza che circonda il divo, tanto più facile sarà che lo si ribalti: Rodolfo Valentino si trasforma in un effeminato; gli attori hanno bisogno della droga; e attrici che invecchiano diventano alcolizzate ecc. Realtà, pettegolezzo e proiezioni di sentimenti contraddittori si mescolano, creando lo scandalo, che invece di distruggere Hollywood, la sposta in un “altrove” in cui tutto è lecito, come nei sogni e nelle fiabe; un altrove, però, che proprio per questo diventa un autentico concentrato di amoralità e disordine, un modello assai pericoloso, quindi circoscritto, ghettizzato, chiuso in una gabbia dorata, all’interno della quale queste bestie stupende possono sfogare i peggiori istinti, realizzando anche nel privato quella funzione di realizzazione delle pulsioni del pubblico, di cui si fanno carico sullo schermo.

All’interno di questo genere cinematografico c’è poi un tipo di film dal messaggio più complesso, e di produzione per lo più recente: Sullivan’s travels (“I dimenticati”) di P. Sturges, 1941, il capostipite, in un certo senso, e poi Myra Breckinridge (“Il caso Myra Breckinridge”) di M. Sarne, 1970, Wild party (“Party selvaggio”) di J. Ivory, 1975, Inserts (“Il pornografo”) di J. Byrum, 1975, The last movie, di D. Hopper, 1971. Questa fascia particolare di film fu caratterizzata dalla presenza massiccia di componenti noir e grottesche che esprimono con efficacia la carica di aggressività di un rapporto polarizzato di odio-amore verso Hollywood. In questa linea al vetriolo si collocano anche alcuni film tratti da romanzi su Hollywood, come Day of the Locust, ed è inevitabile che l’autore, Nathanael West, non è che uno dei tanti scrittori che tentarono una carriera di sceneggiatore a Hollywood, ma fallirono. Profumatamente pagati, ma profondamente amareggiati della propria incapacità di adattarsi a questo mezzo di comunicazione, che pure li attirava, e di sopportare la superficialità culturale dell’ambiente, questi scrittori sono stati fra i più astiosi elaboratori dell’immagine negativa di Hollywood.

Nathanael West e Francis Scott Fitzgerald sono i più noti autori di romanzi su Hollywood dai quali siano stati tratti film altrettanto famosi (4): entrambi lavorarono come sceneggiatori a più riprese senza grossi successi. West scrisse più che altro film di serie B per le Case minori (Columbia, RKO, Republic, Universal) e avendo la soddisfazione di vedere alcune sue sceneggiature trasformate in film; Fitzgerald fu coinvolto in produzioni di maggior qualità ma ben poco di quel che scrisse arrivò sugli schermi. Entrambi comunque ebbero modo di conoscere a fondo l’ambiente del cinema, che descrissero in termini però molto diversi, rispettivamente nel Giorno della Locusta e in Gli Ultimi fuochi. West è satirico, quasi apocalittico; per lui Hollywood è un microcosmo della società capitalistica americana, microcosmo, deformato e deformante, che attira lo sguardo con la forza di un affresco mostruoso (5). Fitzgerald, invece, nel suo capolavoro incompiuto, tratteggia un profilo ambiguo e affascinante di Monroe Stahr-Irving Thalberg, il famoso “boy wonder”, geniale produttore della MGM. Questa ambivalenza si può ricollegare anche al fatto che se da un lato Hollywood umiliò Fitzgerald, dall’altro, nei momenti più neri della sua vita, gli offrì l’opportunità di riprendersi in termini economici, di carriera, di salute e persino affettivi, dato che è a Hollywood che egli conobbe una donna importante nella sua vita, Sheila Graham. La Graham scrisse un romanzo su questa relazione con lo scrittore, e Hollywood non perse l’occasione di farne un film, Beloved infidel (“Adorabile infedele”) di H. King, 1959, interpretato da Gregory Peck, uno dei mélo più tipici (e convenzionali) su Hollywood.

Nathanael West e Francis Scott Fitzgerald sono i più noti autori di romanzi su Hollywood dai quali siano stati tratti film altrettanto famosi (4): entrambi lavorarono come sceneggiatori a più riprese senza grossi successi. West scrisse più che altro film di serie B per le Case minori (Columbia, RKO, Republic, Universal) e avendo la soddisfazione di vedere alcune sue sceneggiature trasformate in film; Fitzgerald fu coinvolto in produzioni di maggior qualità ma ben poco di quel che scrisse arrivò sugli schermi. Entrambi comunque ebbero modo di conoscere a fondo l’ambiente del cinema, che descrissero in termini però molto diversi, rispettivamente nel Giorno della Locusta e in Gli Ultimi fuochi. West è satirico, quasi apocalittico; per lui Hollywood è un microcosmo della società capitalistica americana, microcosmo, deformato e deformante, che attira lo sguardo con la forza di un affresco mostruoso (5). Fitzgerald, invece, nel suo capolavoro incompiuto, tratteggia un profilo ambiguo e affascinante di Monroe Stahr-Irving Thalberg, il famoso “boy wonder”, geniale produttore della MGM. Questa ambivalenza si può ricollegare anche al fatto che se da un lato Hollywood umiliò Fitzgerald, dall’altro, nei momenti più neri della sua vita, gli offrì l’opportunità di riprendersi in termini economici, di carriera, di salute e persino affettivi, dato che è a Hollywood che egli conobbe una donna importante nella sua vita, Sheila Graham. La Graham scrisse un romanzo su questa relazione con lo scrittore, e Hollywood non perse l’occasione di farne un film, Beloved infidel (“Adorabile infedele”) di H. King, 1959, interpretato da Gregory Peck, uno dei mélo più tipici (e convenzionali) su Hollywood.

Nel gioco di specchi del romanzo sul cinema che si fa a sua volta fiIm (6) lo specchio più sincero sembra, comunque, quello di carta; quando il cinema si riappropria di questi testi, infatti, soprattutto se in grandi produzioni d’autore, come i film di Schlesinger e Kazan, l’immagine e il suo fascino, soffocano l’aggressività graffiante della parola.

Sull’asse comico avremo invece commedia e musicals che utilizzano Hollywood come uno sfondo o per trattare specificamente dei suoi metodi produttivi: da Movie Crazy con Harold Lloyd, 1932, a Helzapoppin, 1941, da Will success spoil Rock Hunter? (“La bionda esplosiva) di F. Tashlin, 1957, a The Party (“Hollywood Party”) di B. Edwards, 1968, a Nickelodeon”Vecchia America”) di P. Bogdanovich, 1976, dalle parodie della produzione di film western come Blazing saddles (“Mezzogiorno e mezzo di fuoco”) di M. Brooks,1974, a Hearts of the West, di H. Zieff, 1975, ai musicals come Hollywood Hotel di B. Berkeley, 1938, alle commedie musicali di guerra come Hollywood canteen (“Ho baciato una stella”) di D. Daves, 1944, e Anchors aweigh (“Due marinai e una ragazza”) di G. Sidney, 1945, via via fino all’eccezionale Singin’ in the rain (“Cantando sotto la pioggia”) di S. Donen, 1952.

Sull’asse comico avremo invece commedia e musicals che utilizzano Hollywood come uno sfondo o per trattare specificamente dei suoi metodi produttivi: da Movie Crazy con Harold Lloyd, 1932, a Helzapoppin, 1941, da Will success spoil Rock Hunter? (“La bionda esplosiva) di F. Tashlin, 1957, a The Party (“Hollywood Party”) di B. Edwards, 1968, a Nickelodeon”Vecchia America”) di P. Bogdanovich, 1976, dalle parodie della produzione di film western come Blazing saddles (“Mezzogiorno e mezzo di fuoco”) di M. Brooks,1974, a Hearts of the West, di H. Zieff, 1975, ai musicals come Hollywood Hotel di B. Berkeley, 1938, alle commedie musicali di guerra come Hollywood canteen (“Ho baciato una stella”) di D. Daves, 1944, e Anchors aweigh (“Due marinai e una ragazza”) di G. Sidney, 1945, via via fino all’eccezionale Singin’ in the rain (“Cantando sotto la pioggia”) di S. Donen, 1952.

Cinema classico e nuovo cinema usano la formula del film comico su Hollywood in modi sensibilmente diversi: descrivendo i metodi produttivi e trasformandoli in gag, quindi dissacrandoli; oppure rievocando “i bei tempi andati” con affettuosa nostalgia. (Questa distinzione diacronica di massima tra un periodo di cinema apparentemente anti-hollywoodiano e uno di nostalgia è presente del resto anche nei film dell’asse tragica; le eccezioni, però, sono numerose, per cui non è una distinzione che si possa applicare automaticamente).

I film di Abbott e Costello o i “road to … ” con Bing Crosby e Bob Hope, utilizzavano spesso sets cinematografici di film molto popolari per parodiarli, sottolineandone non solo le convenzioni narrative, ma anche i metodi produttivi (trucchi, scenografie, costumi ecc.). Del resto fin dalle comiche di Mack Sennett i sets di altri film o la complessità della lavorazione del film venivano sfruttati per fini comici, con quel gioco di straniamento che la commedia in sé permetteva, per il suo presupposto (o effetto) distanziante. In un altro schema narrativo molto comune il protagonista sogna di diventare divo del cinema: Lloyd in Movie Crazy, Buster Keaton in Free and easy, 1930, Will Rogers in Doubling for Romeo, 1931, Marion Davies in Show people, 1928, Mabel Normand in Extra girl, 1923, via via fino a Jerry Lewis in Errand boy (“Hollywood o morte”), 1956, tutti sognano il cinema, e ciò fornisce l’occasione di demistificare questo sogno, la vita di un divo non è poi così attraente, tutte è falso a Hollywood, ecc.

I film di Abbott e Costello o i “road to … ” con Bing Crosby e Bob Hope, utilizzavano spesso sets cinematografici di film molto popolari per parodiarli, sottolineandone non solo le convenzioni narrative, ma anche i metodi produttivi (trucchi, scenografie, costumi ecc.). Del resto fin dalle comiche di Mack Sennett i sets di altri film o la complessità della lavorazione del film venivano sfruttati per fini comici, con quel gioco di straniamento che la commedia in sé permetteva, per il suo presupposto (o effetto) distanziante. In un altro schema narrativo molto comune il protagonista sogna di diventare divo del cinema: Lloyd in Movie Crazy, Buster Keaton in Free and easy, 1930, Will Rogers in Doubling for Romeo, 1931, Marion Davies in Show people, 1928, Mabel Normand in Extra girl, 1923, via via fino a Jerry Lewis in Errand boy (“Hollywood o morte”), 1956, tutti sognano il cinema, e ciò fornisce l’occasione di demistificare questo sogno, la vita di un divo non è poi così attraente, tutte è falso a Hollywood, ecc.

Più che rivelato lo specchio viene rotto; smontato il giocattolo, con la forza delle risate, non restano che i pezzi non più riconoscibili, come i sets distrutti dagli inseguimenti catastrofici: è in questa carica distruttiva che le commedie (soprattutto “slapstick”) si qualificano come l’unico cinema hollywoodiano che può essere realmente anti-hollywoodiano.

Senza dubbio hanno tenuto conto di queste considerazioni molti dei film “demenziali” o semplicemente comici della nuovissima Hollywood, che pur non essendo letteralmente dei film su Hollywood, trattano dei metodi produttivi dell’industria cinematografica americana e soprattutto provano un immenso piacere nel distruggere sets sempre più giganteschi, nel costruire ambienti scenograficamente complessi per il puro gusto di buttarli all’aria in un istante, come accade in 1941 di S. Spielberg (1980), nei film dei Blues Brothers ecc. In questo senso questi sono i film su Hollywood che ereditano la tradizione comico-distruttiva dei vecchi “slapsticks”.

Senza dubbio hanno tenuto conto di queste considerazioni molti dei film “demenziali” o semplicemente comici della nuovissima Hollywood, che pur non essendo letteralmente dei film su Hollywood, trattano dei metodi produttivi dell’industria cinematografica americana e soprattutto provano un immenso piacere nel distruggere sets sempre più giganteschi, nel costruire ambienti scenograficamente complessi per il puro gusto di buttarli all’aria in un istante, come accade in 1941 di S. Spielberg (1980), nei film dei Blues Brothers ecc. In questo senso questi sono i film su Hollywood che ereditano la tradizione comico-distruttiva dei vecchi “slapsticks”.

Questo ci conduce ad un discorso più generale sulla nuova Hollywood, che riguarda la cinefilia, strisciante e massiccia dei suoi esponenti. Cresciuti al cinema e davanti alla televisione (che trasmette sempre film), educati nelle scuole di cinema, in alcuni casi cinefili di professione (Bogdanovich è stato uno storico del cinema, Schrader un critico), i registi della nuova Hollywood rimandano continuamente, con le loro opere, a questa eredità culturale. Non si tratta soltanto di citazioni di vecchi film o di locandine scelte con precisione maniacale o di omaggi e rivisitazioni, ma di un riferimento più complessivo e costante a tutta la macchina hollywoodiana.

Il nuovo cinema americano si propone come una riflessione sul sistema dei generi cinematografici tradizionali, ma non necessariamente come una loro distruzione o rovesciamento(7). Altman in McCabe and Mrs. Miller (“I comparí”, 1971), Lucas in Star wars (“Guerre stellari”, 1977) o Spielberg in Jaws (“Lo squalo”, 1975), pur rivelandone gli ingredienti e l’origine, manipolano con grande sapienza le ricette dei generi cinematografici. Per quanto si tengano, lontani (anche fisicamente, come ha fatto Coppola trasferendosi a San Francisco) dagli studios tradizionali e abbiano cercato di costruirsi uno spazio indipendente, questi registi non possono rinnegare il mito, cinema, in nome del quale agiscono, e in America questo mito si sovrappone costantemente a quello di Hollywood, fino a diventarne parte quasi inscindibile. L’identificazione fra cinema e Hollywood rende difficile quindi un atteggiamento anti-hollywoodiano che non implichi anche un rifiuto totale di Hollywood, non solo a livello tematico e produttivo ma anche a livello di strutture narrative e comunicative. Non è un caso, poi, che nessuno dei registi più significativi della nuova Hollywood, tranne Bogdanovich, abbia fatto un film che tratta esplicitamente di Hollywood se non al passato e con una nostalgia globale di un tempo perduto, un tempo di certezze e di eroi, di miti non deperibili, tra i quali quello di Hollywood non si presenta certo in luce negativa. Del resto la cinefilia di questi giovani registi si allinea con quella di Truffaut, affettuosa e recuperante, piuttosto che non quella di Godard, aggressiva e metacomunicativa (8).

Il nuovo cinema americano si propone come una riflessione sul sistema dei generi cinematografici tradizionali, ma non necessariamente come una loro distruzione o rovesciamento(7). Altman in McCabe and Mrs. Miller (“I comparí”, 1971), Lucas in Star wars (“Guerre stellari”, 1977) o Spielberg in Jaws (“Lo squalo”, 1975), pur rivelandone gli ingredienti e l’origine, manipolano con grande sapienza le ricette dei generi cinematografici. Per quanto si tengano, lontani (anche fisicamente, come ha fatto Coppola trasferendosi a San Francisco) dagli studios tradizionali e abbiano cercato di costruirsi uno spazio indipendente, questi registi non possono rinnegare il mito, cinema, in nome del quale agiscono, e in America questo mito si sovrappone costantemente a quello di Hollywood, fino a diventarne parte quasi inscindibile. L’identificazione fra cinema e Hollywood rende difficile quindi un atteggiamento anti-hollywoodiano che non implichi anche un rifiuto totale di Hollywood, non solo a livello tematico e produttivo ma anche a livello di strutture narrative e comunicative. Non è un caso, poi, che nessuno dei registi più significativi della nuova Hollywood, tranne Bogdanovich, abbia fatto un film che tratta esplicitamente di Hollywood se non al passato e con una nostalgia globale di un tempo perduto, un tempo di certezze e di eroi, di miti non deperibili, tra i quali quello di Hollywood non si presenta certo in luce negativa. Del resto la cinefilia di questi giovani registi si allinea con quella di Truffaut, affettuosa e recuperante, piuttosto che non quella di Godard, aggressiva e metacomunicativa (8).

I film più recenti di Hollywood su Hollywood (Come eravamo, Il giorno della locusta, Gli ultimi fuochi), come molti loro predecessori sono film spettacolari, interpretati da grandi attori, accurati nelle scenografie e precisi nel ripetere gli stereotipi che caratterizzano questo genere (produttori assetati dipotere, attrici narcisìste, artisti, cioè scrittori e pittori condannati alla perdizione per essersi contaminati a Hollywood ecc.). Questi tipici prodotti hollywoodiani, per l’appunto, parlano di Hollywood al passato, non solo in omaggio alle mode retrò, ma anche perché realisticamente riconoscono che Hollywood in quanto tale, cioè come sistema produttivo monopolistico, organizzato in studiosi in grandi famiglie in perenne conflitto ma rispettose del proprio buon nome e pronte a risollevarsi dopo l’ennesimo scandalo o l’ennesima crisi, questa Hollywood non esiste più. è rimasta solo l’immagine, il mito di Hollywood, arricchitosi oggi dell’aura di capitale dello spettacolo, identificabíle come punto di riferimento produttivo, più che come reale centro di potere (soprattutto da quando il centro del potere finanziario si è solidamente installato a New York). Per la nuova Hollywood, quindi, Hollywood è allo stesso tempo un luogo-mitico da rievocare in assenza di strutture altrettanto forti e rassicuranti nel presente; da ignorare in quanto ormai finito e rimasto solo come immagine, come mito-cinema; da criticare solo marginalmente come sistema produttivo di serie, magari riformandolo e replicandolo come hanno fatto Coppola con la Zoetrope e Altman con la Lion’s Gate, cioè con i loro studios personali.

I film più recenti di Hollywood su Hollywood (Come eravamo, Il giorno della locusta, Gli ultimi fuochi), come molti loro predecessori sono film spettacolari, interpretati da grandi attori, accurati nelle scenografie e precisi nel ripetere gli stereotipi che caratterizzano questo genere (produttori assetati dipotere, attrici narcisìste, artisti, cioè scrittori e pittori condannati alla perdizione per essersi contaminati a Hollywood ecc.). Questi tipici prodotti hollywoodiani, per l’appunto, parlano di Hollywood al passato, non solo in omaggio alle mode retrò, ma anche perché realisticamente riconoscono che Hollywood in quanto tale, cioè come sistema produttivo monopolistico, organizzato in studiosi in grandi famiglie in perenne conflitto ma rispettose del proprio buon nome e pronte a risollevarsi dopo l’ennesimo scandalo o l’ennesima crisi, questa Hollywood non esiste più. è rimasta solo l’immagine, il mito di Hollywood, arricchitosi oggi dell’aura di capitale dello spettacolo, identificabíle come punto di riferimento produttivo, più che come reale centro di potere (soprattutto da quando il centro del potere finanziario si è solidamente installato a New York). Per la nuova Hollywood, quindi, Hollywood è allo stesso tempo un luogo-mitico da rievocare in assenza di strutture altrettanto forti e rassicuranti nel presente; da ignorare in quanto ormai finito e rimasto solo come immagine, come mito-cinema; da criticare solo marginalmente come sistema produttivo di serie, magari riformandolo e replicandolo come hanno fatto Coppola con la Zoetrope e Altman con la Lion’s Gate, cioè con i loro studios personali.

Il genere Hollywood su Hollywood è sempre esistito, e in entrambe le forme, quella parodica e quella melodrammatica; mentre la prima ha sempre mantenuto un atteggiamento quanto meno dissacrante se non realmente sovversivo nei confronti del proprio oggetto, i film “seri” su Hollywood hanno accompagnato normalmente unmessaggio o contenuto anti-hollywoodiano a un uso magnificato al massimo delle strutture narrative e spettacolari dell’industria cinematografica americana e a un’idea mitica di Hollywood “bigger than life”, un sogno-incubo che non si può ridurre a banali considerazioni di tipo realistico-umanistico, e che sta al di là degli schemi della morale borghese, delle convenzioni ecc. è vero però che in alcuni di questi drammi l’eccesso dello stile, con tendenza al noir, al grottesco e al mélo, e delle emozioni messe in campo, incrinano la solidità tradizionale della formula narrativa ricreando, nello spettatore l’esperienza emotiva del grande gioco hollywoodiano (9); ma mentre nel mélo questi eccessi rimandano continuamente a un non detto, a un “sociale” e a un “sessuale” rimossi, nel film di Hollywood su Hollywood lo sfondo è più detto, sottolineato, e domina su tutto l’intreccio e su tutte le scelte espressive.

Il genere Hollywood su Hollywood è sempre esistito, e in entrambe le forme, quella parodica e quella melodrammatica; mentre la prima ha sempre mantenuto un atteggiamento quanto meno dissacrante se non realmente sovversivo nei confronti del proprio oggetto, i film “seri” su Hollywood hanno accompagnato normalmente unmessaggio o contenuto anti-hollywoodiano a un uso magnificato al massimo delle strutture narrative e spettacolari dell’industria cinematografica americana e a un’idea mitica di Hollywood “bigger than life”, un sogno-incubo che non si può ridurre a banali considerazioni di tipo realistico-umanistico, e che sta al di là degli schemi della morale borghese, delle convenzioni ecc. è vero però che in alcuni di questi drammi l’eccesso dello stile, con tendenza al noir, al grottesco e al mélo, e delle emozioni messe in campo, incrinano la solidità tradizionale della formula narrativa ricreando, nello spettatore l’esperienza emotiva del grande gioco hollywoodiano (9); ma mentre nel mélo questi eccessi rimandano continuamente a un non detto, a un “sociale” e a un “sessuale” rimossi, nel film di Hollywood su Hollywood lo sfondo è più detto, sottolineato, e domina su tutto l’intreccio e su tutte le scelte espressive.

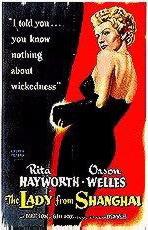

Parlare di Hollywood diventa un’occasione per esibire il linguaggio di Hollywood, esaltando, della macchina cinema-spettacolo, l’elemento “esibizionistico” (in termini metziani) (10), sottolineando e allo stesso tempo facendo dimenticare l’”assenza su cui si fonda l’illusorietà delle sue ombre, per proporne un livello di credenza determinato non tanto dalla verosimiglianza del narrativo, quanto da un feticismo che sembra aver perso memoria del dubbio,  “Eh sì, lo, so che sono ombre, ma comunque … “, per lasciarsi andare completamente all’idolatria della tecnica (espressiva e non) hollywoodiana. Nei film di Hollywood su Hollywood, come in The Lady from Shanghai (“La signora di Shanghai”) di O. Welles, 1948, lo specchio infranto continua a riflettere l’immagine della bellissima signora morente, spezzandola in mille frammenti che pure non la rimpiccioliscono, ma anzi la esaltano nel loro moltiplicarsi all’infinito.

“Eh sì, lo, so che sono ombre, ma comunque … “, per lasciarsi andare completamente all’idolatria della tecnica (espressiva e non) hollywoodiana. Nei film di Hollywood su Hollywood, come in The Lady from Shanghai (“La signora di Shanghai”) di O. Welles, 1948, lo specchio infranto continua a riflettere l’immagine della bellissima signora morente, spezzandola in mille frammenti che pure non la rimpiccioliscono, ma anzi la esaltano nel loro moltiplicarsi all’infinito.