Lorenzo Bertuzzi (LB): Ho letto che quest’anno sei stato in Italia e che sei stato impressionato dalla “salute del mercato”. Adesso c’è una vera e propria invasione giapponese, ma i prodotti “maturi” resistono e si può dire lo stesso dei prodotti da edicola. Sembra invece che il mondo dei fumetti negli Stati Uniti sia in crisi da ormai 5 o 6 anni. Quale pensi possa essere la ragione e quale il rimedio? Forse la rete, i cyberfumetti?

Lorenzo Bertuzzi (LB): Ho letto che quest’anno sei stato in Italia e che sei stato impressionato dalla “salute del mercato”. Adesso c’è una vera e propria invasione giapponese, ma i prodotti “maturi” resistono e si può dire lo stesso dei prodotti da edicola. Sembra invece che il mondo dei fumetti negli Stati Uniti sia in crisi da ormai 5 o 6 anni. Quale pensi possa essere la ragione e quale il rimedio? Forse la rete, i cyberfumetti?

Bryan Talbot (BT): Sì, sono stato alla mostra-mercato di Novegro, a Milano, agli inizi dell’anno… vengo in Italia tutte le volte che posso. Il vostro mercato gode di buona salute rispetto al sofferente mercato americano e al moribondo mercato inglese. Qualche anno fa, il mercato americano fu gonfiato dagli “investitori” che compravano 20 copie di ogni albo nella vana speranza che sarebbero aumentate di valore di lì a poco. Questa corsa all’oro si verificò dopo che il Wall Street Journal pubblicò in prima pagina un articolo che diceva che i fumetti erano un investimento migliore dell’oro. Ci volle un po’ di tempo perché questi investitori capissero che non avrebbero guadagnato una fortuna, per poi uscire di scena e lasciare il mercato più o meno nelle condizioni di inizio anni ‘80. I fumetti sono dei prodotti molto belli di per se stessi, delle cose da tenere in mano e leggere, e non riesco proprio ad immaginare di leggerli su un monitor. Ho un fumetto tedesco su cd-rom, con alcuni effetti sonori e alcune animazioni molto elementari, ma proprio non va!! Nei fumetti, i suoni e i movimenti sono prodotti dalla nostra immaginazione. Forse quando la tecnologia sarà ancor più avanzata, quando i monitor saranno così sottili e leggeri da poterli maneggiare come dei fumetti e quando non ci vorrà una vita per scaricare le immagini ad alta definizione…

LB: Navigando in internet, mi sono imbattuto in una foto di quello che sembra il vero Ravenscar (Peak House?), un luogo legato in qualche modo alla pazzia di Re Giorgio III. È molto simile alla tua interpretazione del manicomio Constantine nell’Annual di Hellblazer. Dato che J. Delano non si ricorda i motivi della scelta di quel luogo, ci puoi svelare il mistero?

BT: Nessun mistero: l’ho inventato io.

LB: Cosa pensi di quella storia? Dell’Annual, intendo. Per me ha qualcosa di magico, lo leggo ogni anno e ogni volta scopro nuovi indizi e allusioni. Aiutasti Jamie Delano a scrivere la sceneggiatura?

BT: Non proprio a scriverla, ma Jamie e io passammo assieme alcuni giorni prima che lui iniziasse a scrivere la sceneggiatura e parlammo molto di ciò che lui voleva creare. Credo sia una storia eccezionale: pensa che l’edizione spagnola vinse il Premio Haxtur per la migliore storia breve dell’anno. Inchiostrai le sequenze ambientate nel 6° secolo in modo molto scuro e fitto, per dare un aspetto “medievale”, mentre le sequenze ambientate ai giorni nostri sono più luminose e più aperte. Feci anche delle ricerche sui Celti per quelle illustrazioni.

LB: Chi ti ha influenzato di più tra gli artisti inglesi del passato?

LB: Chi ti ha influenzato di più tra gli artisti inglesi del passato?

BT: Il più importante è sicuramente William Hogarth, un illustratore e pittore del 18° secolo. Mi piacciono anche i Pre-raffaeliti e illustratori come John Teniel, Arthur Rackham, Edmund Dulac e Russell Flint. E poi Gustave Dore (che è francese!).

LB: Il tuo approccio alla sceneggiatura e all’interpretazione grafica delle storie è paragonabile a quello di un regista cinematografico. Chi sono i tuoi cineasti preferiti? Hai studiato cinema?

BT: Non ho studiato cinema all’università, ma mi sono interessato al cinema da sempre. I primi film di Nicholas Roeg (da “Sadismo” a “Il lenzuolo viola”) mi hanno influenzato molto. Anche i western di Sergio Leone mi piacciono, così come Sam Peckinpah e Stanley Kubrick. E anche Hitchcock, come no! E i primi film di Ridley Scott (perché così tanti registi iniziano la loro carriera possedendo una visione unica delle cose e poi si uniformano ai gusti della massa con l’andare del tempo? è accaduto anche a Roeg e a John Landis), e poi Luc Besson, Claude Berry, Jeunet e Caro (hai visto “City of lost children”? Molto bello.), Akira Kurosawa, i fratelli Coen, Terry Gilliam e molti altri ancora. Ci sono inoltre molti registi, di cui non vado pazzo, ma che ogni tanto riescono a fare un film eccezionale.

LB: Ho trovato “Teknophage” veramente esaltante e originale. Ti è piaciuto lavorare a quel progetto? Sai se N. Gaiman abbia preso ispirazione da “Super Mario Bros — The movie”?

BT: Non ne ho idea. Non l’ho visto. L’intenzione era quella di fare una storia steampunk.

LB: C’era una ragione particolare per cui hai scelto Octobriana per “Le avventure di Luther Arkwright”? Sei interessato alla produzione fumettistica dell’est europeo?

LB: C’era una ragione particolare per cui hai scelto Octobriana per “Le avventure di Luther Arkwright”? Sei interessato alla produzione fumettistica dell’est europeo?

BT: Ho scelto Octobriana per rendere tributo al coraggio di chi, in un ambiente totalitario, produce fumetti che si oppongono allo Stato. Solo alcuni anni dopo ho scoperto che l’opera di Sadeky era un falso.

LB: Secondo te, quali sono le maggiori differenze tra J. Cornelius, J. Stargrave e L. Arkwright? Ritieni che Luther sia un nuovo genere d’eroe, un uomo che si è evoluto, quasi come un Über Mensch, o piuttosto un’incarnazione, una manifestazione dell’unica e sola realtà (forse sono un po’ troppo filosofico [Nda])?

BT: La prima storia di Arkwright, “The papist affair” (che verrà ristampata nella nuova “Brainstorm collection”, una raccolta dei miei primi lavori underground, in uscita questo mese), ricordava molto le storie di Cornelius che l’hanno ispirata. Poi ho dato ad Arkwright una sua precisa direzione, un suo genere di storie e adesso egli è un personaggio del tutto differente da Cornelius. Mike Moorcock è d’accordo con me su questo punto, per me è già abbastanza! Arkwright dovrebbe essere il prossimo passo nell’evoluzione umana. Gideon Stargrave, come Arkwright, è apparso per la prima volta in “Near myths”, alla fine degli anni ‘70 (scritto e disegnato da Grant), ed era né più né meno che una copia di Jerry Cornelius.

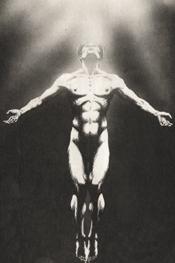

LB: Sono stato veramente impressionato dal modo in cui hai reso la scena dell’illuminazione dopo la morte in prigione di Luther. L’ hai ricavata da un’esperienza personale nel campo della meditazione o dell’esoterismo o da una fonte letteraria? E se così è stato, da quali fonti (Ouspensky, Gurdjeff o tendi più verso Crowley (decisamente troppo filosofico… [Nda])?

LB: Sono stato veramente impressionato dal modo in cui hai reso la scena dell’illuminazione dopo la morte in prigione di Luther. L’ hai ricavata da un’esperienza personale nel campo della meditazione o dell’esoterismo o da una fonte letteraria? E se così è stato, da quali fonti (Ouspensky, Gurdjeff o tendi più verso Crowley (decisamente troppo filosofico… [Nda])?

BT: Deriva da entrambe le cose. Cercai di dare un significato alla scena facendo dei paralleli con la mitologia, la religione e l’occulto, mostrando come s’intrecciano le cose in ogni tappa del viaggio interiore di Luther. Grant Morrison lo ritiene un rituale magico in forma di fumetto. Mi basai anche su un trip che feci 25 anni fa, in cui raggiunsi il “settimo livello” e ascesi alla pura luce bianca dell’infinito. Non sono stronzate!

LB: “La storia di un topo cattivo” mi ha fatto piangere (questo verrà omesso nella versione finale dell’intervista: ho una reputazione di vero maschio italiano, io! Non posso piangere! [Nda] — «Ma ‘ndo vai.» [Ndt]). Come sei riuscito a rendere con una tale semplicità la rabbia e il dolore di Helen? Hai incontrato delle persone maltrattate per prepararti? Che testi hai letto per provare a capire i sentimenti di una ragazza violentata?

BT: Qui sarò pigro e ricopierò la risposta che ho dato alla stessa domanda in un’intervista americana: “Ho parlato a una coppia di amici che sono stati maltrattati e ho letto circa una dozzina di libri sull’argomento, compresi testi di psicoanalisi e testimonianze di persone maltrattate. Ho letto altrettanti libri su Beatrix Potter, oltre a tutte le sue storie, e ho visitato la sua casa natale a Londra, la sua casa nel Lake District, la Potter Gallery a Hawkshead e altri luoghi a lei collegati. Ho tenuto dei contatti epistolari con il commediografo Eric Pringle (autore di “Meeting Bea”, una commedia sulla Potter) e con Judy Taylor, probabilmente il massimo esperto al mondo sulla Potter. Mi sono anche iscritto alla Fondazione Beatrice Potter, dato che i loro bollettini sono sempre colmi d’ogni sorta d’informazione. Oltre ad avere dei topi, ho letto quattro libri su di loro (in effetti, due di loro erano dei manuali del tipo “I topi come animali domestici”, ma ho imparato lo stesso alcune cose interessanti) e sono stato in corrispondenza epistolare con la Fancy Rat Society. Inoltre, trovai un bell’articolo sul Tempio dei Topi, in India. Controllai poi alcuni dei miei soliti libri di riferimento, come “L’enciclopedia dei simboli”, e alcuni libri di storia che parlassero di episodi riguardanti i topi. Visitai e fotografai tutti i luoghi descritti nell’albo, sia a Londra sia nel Lake District, e lessi quattro libri sullo stesso Lake District, tra i quali anche il semi-mistico “The shining levels”, al quale faccio riferimento nella storia. Mi documentai anche sfogliando libri che trattavano di fiori selvatici, uccelli, ecc.

LB: C’era qualcosa in particolare che ti spinse a parlare delle violenze sessuali da parte dei genitori?

LB: C’era qualcosa in particolare che ti spinse a parlare delle violenze sessuali da parte dei genitori?

BT: Come dissi nella postfazione, “La coda del topo”, lo dice la stessa storia. Non mi ero mai prefisso di scrivere una storia sugli abusi sui minori. La storia si è formata in questo modo.

LB: Secondo me, “La storia di un topo cattivo” è una storia incredibile, un vero capolavoro, in cui parli di un problema grave e difficile da affrontare in un modo realistico, ma non pretenzioso, congiungendo gli aspetti più crudi con gli aspetti più “turistici” del Lake District: può essere considerata la tua opera migliore e la più difficile?

BT: è probabilmente la mia opera migliore ed è stata quella che mi ha impegnato di più, almeno finora, dato che ho quasi terminato “Heart of Empire”, che è lunga più del doppio de “La storia di un topo cattivo” e mi ha richiesto tre anni di lavoro: direi che questa è la più difficile!

LB: Ciò che mi piace di più di questa storia è che, secondo me, non volevi scrivere una storia di denuncia sociale. La tua intenzione era quella di fare una bella e onesta storia sulla gente del Lake District, un posto che ami molto (perché?), e così facendo sei riuscito a parlare delle violenze con una grande obiettività e senza cadere in prediche supponenti.

LB: Volevo che il padre fosse un tipo normale, non un mostro. Sono i tipi normali che fanno questo genere di violenze terrificanti: lui era così egoista e insensibile che lo faceva e non pensava che fosse sbagliato. Il Lake District è un posto magnifico, che ho frequentato fin dalla mia infanzia.

LB: Le tue tecniche grafiche e narrative sembrano cambiare in ogni tuo lavoro. è una scelta a priori o è la storia, in qualche modo, che t’indica come realizzarla?

LB: Le tue tecniche grafiche e narrative sembrano cambiare in ogni tuo lavoro. è una scelta a priori o è la storia, in qualche modo, che t’indica come realizzarla?

BT: Ho sempre cercato di fare in modo che fosse la storia a dirmi come la dovevo interpretare. Inoltre, ho sempre cercato di fare in modo che ogni storia fosse diversa dalle altre, che fosse pervasa da un’atmosfera particolare.

LB: La storia è per te solo uno strumento che usi per creare una trama valida o hai un interesse più profondo per la materia?

BT: Mi piace la storia, ma non dal punto di vista scolastico. Sono incuriosito dalle storie della gente comune e da quelle cose, totalmente fuori di testa, che succedevano nel passato e che erano considerate normali. Adoro visitare i luoghi d’interesse storico, i castelli, le cattedrali e i musei: sembra che ognuno di loro abbia un’infinità di storie e di leggende da raccontare.

LB: Pensi che lo studio del passato possa aiutare a evitare di commettere gli stessi errori nel futuro?

BT: Una delle particolarità della storia è che si ripete costantemente, in forme diverse. Nel 6° capitolo di “Heart of Empire” ipotizzo una spiegazione fisica per questa caratteristica.

LB: Quante ore al giorno lavori?

BT: Dipende dalle scadenze. Mi alzo quasi sempre attorno alle 10 e lavoro fino alle 9.30 di sera, sette giorni a settimana.

(fine prima parte)

(traduzione a cura di Andrea Leitenberger)