Possiede delle precise caratteristiche la schiera degli eroi partoriti dall’ultima Hollywood, orde di Ulisse senza terra e vita, che stanno popolando le storie ed i racconti degli ultimi cineasti americani all’alba di un quanto mai indecifrabile terzo millennio. L’epoca delle gesta e delle azioni sembra essere giunta al tramonto e con essa l’arroganza e la forza dei suoi paladini.

Possiede delle precise caratteristiche la schiera degli eroi partoriti dall’ultima Hollywood, orde di Ulisse senza terra e vita, che stanno popolando le storie ed i racconti degli ultimi cineasti americani all’alba di un quanto mai indecifrabile terzo millennio. L’epoca delle gesta e delle azioni sembra essere giunta al tramonto e con essa l’arroganza e la forza dei suoi paladini.

Eroi mascherati, nascosti, messi nell’angolo, liberati della loro centralità e della loro funzione. Mascherati di occhi d’altrui, liberi dalle catene dell’agire, sono proiettati all’interno di realtà simulate, finte, allucinate e in contraddizione interna. Gli ultimi De Palma e Ferrara, e le loro più recenti filmografie, sembrano con finezza ricollocare e ridefinire il ruolo dei loro Ulisse, presentati più come spettatori di azioni altrui che non come combattenti di prima linea (in Salvate il soldato Ryan chi è il protagonista? Ryan, i soldati che lo devono salvare, o forse più semplicemente lo sguardo che immortala e mostra le atrocità della guerra?). Questi personaggi sono anzitutto osservatori, perché la regola che vige in questi mondi prevede la necessaria comprensione delle continue informazioni. Sapersi districare in questi infiniti e perigliosi sentieri diventa quindi la più nobile delle virtù. Il sapere è a buon diritto diventato un fare.

In un mondo in cui prolifera il raccontato, è inevitabile, inoltre, che ogni tentativo di decifrazione si annodi, si leghi alle fonti da cui esso scaturisce. Osservare, selezionare e tradurre diventano pertanto attività primarie, e portano a comprendere come il punto di vista abbia scavalcato per importanza la realtà stessa. Già Vattimo aveva definito le condizioni del sapere nelle società dell’informazione, della televisione e degli infiniti modelli sociali, condizioni che non fanno altro che renderci consapevoli del grado soggettivo delle nostre conoscenze (1). Banalizzando estremamente, si può dire che vedendo tanta televisione, leggendo tanti giornali, non facciamo altro che educarci alla soggettività del mondo, diverso a seconda dei punti di vista che lo presentano. In questa giostra di infiniti specchi che riflettono il reale, è inevitabile che si perda per strada proprio quest’ultimo, disperso dal continuo moto perpetuo a cui è costretto. Importante diventa solo lo specchio che fa rimbalzare il referente, il resto non conta più. D’altra parte, si può sapere se ciò che dice un telegiornale è vero o falso? Certamente no: lo si può solo paragonare con un’altra fonte di informazione. Si procede per differenze lungo il livello delle apparenze, livello costituito dalla moltitudine dei segni. Ad essere in gioco è così lo statuto stesso dell’esistenza e della conoscenza del mondo, questo il punto importante. L’epoca delle azioni sembra essere superata da quella dei racconti.

In un mondo in cui prolifera il raccontato, è inevitabile, inoltre, che ogni tentativo di decifrazione si annodi, si leghi alle fonti da cui esso scaturisce. Osservare, selezionare e tradurre diventano pertanto attività primarie, e portano a comprendere come il punto di vista abbia scavalcato per importanza la realtà stessa. Già Vattimo aveva definito le condizioni del sapere nelle società dell’informazione, della televisione e degli infiniti modelli sociali, condizioni che non fanno altro che renderci consapevoli del grado soggettivo delle nostre conoscenze (1). Banalizzando estremamente, si può dire che vedendo tanta televisione, leggendo tanti giornali, non facciamo altro che educarci alla soggettività del mondo, diverso a seconda dei punti di vista che lo presentano. In questa giostra di infiniti specchi che riflettono il reale, è inevitabile che si perda per strada proprio quest’ultimo, disperso dal continuo moto perpetuo a cui è costretto. Importante diventa solo lo specchio che fa rimbalzare il referente, il resto non conta più. D’altra parte, si può sapere se ciò che dice un telegiornale è vero o falso? Certamente no: lo si può solo paragonare con un’altra fonte di informazione. Si procede per differenze lungo il livello delle apparenze, livello costituito dalla moltitudine dei segni. Ad essere in gioco è così lo statuto stesso dell’esistenza e della conoscenza del mondo, questo il punto importante. L’epoca delle azioni sembra essere superata da quella dei racconti.

E credo che Ferrara e De Palma giochino le loro carte proprio in questo senso, evidenziando solamente il come si costruisce la realtà, e lasciando da parte il nulla, il vuoto a cui queste costruzioni rimandano.

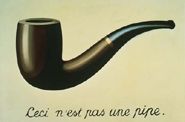

Già Magritte aveva capito quanto personale fosse la rappresentazione e quanto sfuggente la realtà: per questo dipinse la sua celebre pipa. Qui infatti inserì la provocatoria didascalia questa non è una pipa (2), e a chi gli chiedeva perché lo avesse fatto, egli rispondeva -prova a fumarla!-. De Palma e Ferrara vanno oltre, nascondendo come illusionisti l’oggetto del loro racconto, mascherando cioè ciò di cui parlano attraverso prospettive diverse che alla fine fanno perdere di valore la realtà da cui traggono spunto. Non ci sono più universi autoreferenziali dotati di coerenza, perché questo viene messo in discussione nella delegittimazione stessa della possibilità di un senso unitco; più che una pipa, vera o dipinta, ci potremmo trovare allora di fronte a tante pipe possibili in questo o quel modo contemporaneamente. I due registi si pongono col loro cinema al di là di un mondo che può essere reale o irreale; si spingono fino al mondo possibile, virtuale o semplicemente creabile, che può essere in un modo e simultaneamente in un altro. Anche al cinema, come nel mondo, il fruitore dello spettacolo si trova di fronte a costruzioni di sguardi che hanno perduto il referente, l’oggetto della storia. E sta proprio in questo la grandezza e la modernità di un certo tipo di cinema, capace di riflettere sulla propria pelle le difficoltà che l’uomo ha di trovare certezze.

Già Magritte aveva capito quanto personale fosse la rappresentazione e quanto sfuggente la realtà: per questo dipinse la sua celebre pipa. Qui infatti inserì la provocatoria didascalia questa non è una pipa (2), e a chi gli chiedeva perché lo avesse fatto, egli rispondeva -prova a fumarla!-. De Palma e Ferrara vanno oltre, nascondendo come illusionisti l’oggetto del loro racconto, mascherando cioè ciò di cui parlano attraverso prospettive diverse che alla fine fanno perdere di valore la realtà da cui traggono spunto. Non ci sono più universi autoreferenziali dotati di coerenza, perché questo viene messo in discussione nella delegittimazione stessa della possibilità di un senso unitco; più che una pipa, vera o dipinta, ci potremmo trovare allora di fronte a tante pipe possibili in questo o quel modo contemporaneamente. I due registi si pongono col loro cinema al di là di un mondo che può essere reale o irreale; si spingono fino al mondo possibile, virtuale o semplicemente creabile, che può essere in un modo e simultaneamente in un altro. Anche al cinema, come nel mondo, il fruitore dello spettacolo si trova di fronte a costruzioni di sguardi che hanno perduto il referente, l’oggetto della storia. E sta proprio in questo la grandezza e la modernità di un certo tipo di cinema, capace di riflettere sulla propria pelle le difficoltà che l’uomo ha di trovare certezze.

Ma spingiamoci nel particolare. De Palma in Omicidio in diretta pone espressamente il problema dell’uomo nel gioco della costruzione tecnologica della realtà. Lo fa soprattutto dal punto di vista gnoseologico, della conoscenza, della possibilità cioè che egli possiede d’articolare conoscenze proprie, autonome e fondate in una realtà sempre più incomprensibile e costruita dai mezzi tecnici. Rick Santoro, rognoso quanto brillante investigatore metropolitano, non è altro che un semplice gestore di uno dei tanti “meccano” mediatici, quelli che creano la realtà. È lo statuto stesso della conoscenza ad essere soggettivo, vincolato com’è agli strumenti che mostrano il mondo o ai punti di vista ormai completamente diversi e incompatibili.

Ma spingiamoci nel particolare. De Palma in Omicidio in diretta pone espressamente il problema dell’uomo nel gioco della costruzione tecnologica della realtà. Lo fa soprattutto dal punto di vista gnoseologico, della conoscenza, della possibilità cioè che egli possiede d’articolare conoscenze proprie, autonome e fondate in una realtà sempre più incomprensibile e costruita dai mezzi tecnici. Rick Santoro, rognoso quanto brillante investigatore metropolitano, non è altro che un semplice gestore di uno dei tanti “meccano” mediatici, quelli che creano la realtà. È lo statuto stesso della conoscenza ad essere soggettivo, vincolato com’è agli strumenti che mostrano il mondo o ai punti di vista ormai completamente diversi e incompatibili.

I dolci suoni di pifferai magici, artisti o cineasti, si disperdono nei mille venti dei possibili eventi, dei foschi ricordi, o delle realtà simulate. Si racconta allora ciò che si ricorda, che si dice o che sembra essere accaduto. In questo collage di frammenti diversi e combinati assieme, anche il tempo reale delle vicende finisce per implodere, dalle azioni si passa ai punti di vista, e così accade anche passando dal tempo diegetico del fare a quello non diegetico del mettere insieme, del montare i singoli pezzi. Il protagonista del racconto non concentra su di sé alcuna funzione, non è importante perché fa qualcosa. Ulisse, simbolo di un eroico viaggio alla ricerca della propria terra, ora non solo non conosce terre ed erranze, ma sembra essere solamente in grado di sostenere brandelli di azioni, per giunta da lui non svolte. Rick Santoro, riflettendo sui diversi punti di vista e guardando le infinite riprese a sua disposizione, capisce ciò che altrove era accaduto. Se il ’700 aveva delegittimato l’idea di Destino (sistema di valori e di credenze a cui si doveva inevitabilmente sottrarre ogni uomo, uomo che così diventava più libero e senza responsabilità), la società di oggi ha messo in discussione anche quella di azione, relegando l’uomo a periferica presenza in un contesto che funziona anche senza il suo agire. Lo ha così liberato anche dell’ultima sua responsabilità, quella di agire. L’ha, cioè, delegittimato e privato della sua “umanità”.

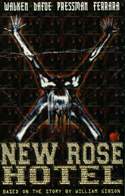

Le stesse istanze sembrano muovere l’ultimo Ferrara, ed il suo New Rose Hotel ricalca simile procedure. Qui il gioco è però esteriormente diverso, i protagonisti X e Fox hanno dei progetti, quelli cioè di rapire uno scienziato. I due non agiscono direttamente perché si servono di un aiuto esterno, quella di una giovane e convincente prostituta. La narrazione però non getta luce nemmeno su questi fatti, che non vengono presentati allo spettatore come effettivamente si succedono l’uno all’altro: lo sguardo ritorna ad essere quello di uno dei due soci, che a sua volta ricostruisce mentalmente il tutto. Neanche la conclusione della vicenda è, pertanto, frutto di azioni reali ma è risultante di una deduzione che proviene da un ricordo. Così su nessuno dei quattro personaggi principali si concentra l’azione, che rimbalza dalle gesta dell’ uno al quelle dell’altro come una variabile incontrollata. Ancora una volta la situazione è la medesima: l’eroe privato di ogni potenzialità e di ogni possibilità non fa altro che aprire il libro delle labirintiche, possibili soluzioni.

Le stesse istanze sembrano muovere l’ultimo Ferrara, ed il suo New Rose Hotel ricalca simile procedure. Qui il gioco è però esteriormente diverso, i protagonisti X e Fox hanno dei progetti, quelli cioè di rapire uno scienziato. I due non agiscono direttamente perché si servono di un aiuto esterno, quella di una giovane e convincente prostituta. La narrazione però non getta luce nemmeno su questi fatti, che non vengono presentati allo spettatore come effettivamente si succedono l’uno all’altro: lo sguardo ritorna ad essere quello di uno dei due soci, che a sua volta ricostruisce mentalmente il tutto. Neanche la conclusione della vicenda è, pertanto, frutto di azioni reali ma è risultante di una deduzione che proviene da un ricordo. Così su nessuno dei quattro personaggi principali si concentra l’azione, che rimbalza dalle gesta dell’ uno al quelle dell’altro come una variabile incontrollata. Ancora una volta la situazione è la medesima: l’eroe privato di ogni potenzialità e di ogni possibilità non fa altro che aprire il libro delle labirintiche, possibili soluzioni.

Il meccanismo dei due film è così lo stesso: De Palma ci presenta la ricostruzione di ciò che si presuppone sia accaduto attraverso i media, Ferrara agisce attraverso ricordi e pensieri, all’interno d’atmosfere mistiche ed allucinate. Il risultato è lo stesso: il vuoto che si nasconde dietro a qualsiasi simulazione. La tendenza è sempre la stessa e l’oggettività della trama tende con evidenza alla rarefazione quasi evaporando, diventando sfuggente, così come sfuggente è la presenza incolore del soggetto, elemento da cui era partita la nostra riflessione. La frangia tecnologicamente più avanzata dei cineasti è riuscita a traghettare il cinema da una sponda all’altra della rappresentazione. Su una riva regnano gli universi reali o irreali, ma dotati comunque di coerenza, sull’altra quelli possibili, che fondano la propria esistenza unicamente sul fatto di poter essere concepiti e realizzati. Ci si trova nell’universo delle potenzialità, delle virtualità e dell’assenzaa delle responsabilità. E l’eroe, prima che la zattera partisse, è rimasto a terra.